Ulrich Kolbe (*1963), dessen Eltern in mehreren Auslandseinsätzen für die DDR tätig waren, wuchs in einem internationalistischen Haushalt auf. Von 1987 bis 1991 unterrichtete er Deutsch an der “Medifa”, einer Medizinischen Fachschule in Quedlinburg, die sich auf die Ausbildung internationaler Studenten, vor allem aus den nationalen Befreiungsbewegungen oder den neuen unabhängigen Staaten, spezialisiert hatte. Heute arbeitet er als freiberuflicher Übersetzer, Redakteur, Autor, Fotograf und Deutschlehrer in Kalifornien.

Im Rahmen unserer Recherchen über die medizinische Fachschule haben wir im Juli 2021 ein Interview mit Kolbe geführt. In diesem ersten Teil beschreibt er die antiimperialistische Strategie der DDR im Allgemeinen und erörtert die Entwicklung des politischen Bewusstseins der DDR-Bürger. Im zweiten Teil sprechen wir über die Bedeutung der Fachschule selbst, sowohl für die Studierenden als auch für die Einwohner Quedlinburgs.

Kannst du uns kurz erklären, wie Internationalismus in der DDR verstanden wurde? Was bedeutete Solidarität?

Es gab Begriffe, die nach 1989 keine Erwähnung mehr fanden, keine Rolle mehr spielten, abgetan wurden. „Proletarischer Internationalismus“ gehörte dazu, ebenso wie „Solidarität“ oder „friedliche Koexistenz“. Das waren Begriffe, die in mindestens jeder zweiten Sendung der Aktuellen Kamera im Fernsehen zu hören waren, die den Menschen in der DDR bekannt waren. Und einige dieser Begriffe wurden auch gelebt und wurden zur Herzenssache.

Proletarischer Internationalismus, wie wir es verstanden haben, basierte auf einer einfachen Grundaussage, die man bei Karl Marx im Manifest der Kommunistischen Partei nachlesen kann: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Man hatte dem Nationalismus etwas entgegenzusetzen, nämlich zu sagen, dass die Menschen in den verschiedenen Ländern mit verschiedenen Hautfarben alle gleich sind und die gleichen Interessen haben. Es geht um ein Leben in Frieden, um ein gesichertes Aufwachsen und um Gesundheitsfürsorge.

Der proletarische Internationalismus, wie er in der DDR verstanden wurde, ging von den drei Hauptströmungen des revolutionären Weltprozesses aus. Das heißt, wir sahen zum einen die sozialistische Staatengemeinschaft mit der Sowjetunion an der Spitze und dass sich unter diesen Staaten geholfen wurde. Auf der zweiten Ebene ging es um die Arbeiterparteien und kommunistischen Parteien in den kapitalistischen Staaten. Auch hier wurde miteinander gearbeitet. Natürlich haben viele dieser Parteien großes Interesse an den Erfahrungen der DDR beim Aufbau einer neuen Gesellschaft gehabt. So kamen etwa auch Jugendliche aus Frankreich zum Beispiel oder aus der Bundesrepublik über die Jugendorganisationen in den Sommerferien in die DDR. Hier im Kreis Quedlinburg, gab es beispielsweise Partnerstädte in Frankreich, die zum großen Teil von kommunistischen Bürgermeistern regiert wurden und von daher ganz einfach ein Interesse an der DDR hatten und sich entschieden haben, im Sommer 40 Jugendliche hier in den Harz zu schicken. Das war also die zweite Säule, die kommunistischen Arbeiterparteien in kapitalistischen Ländern. Und die dritte Triebkraft des revolutionären Prozesses nach unserem Verständnis waren die nationalen Befreiungsbewegungen in den jungen Nationalstaaten Asiens, Afrikas, Lateinamerikas. Auf diesen drei Ebenen vollzog sich die gegenseitige Hilfe.

Ich will noch mal unterstreichen, dass diese Zusammenarbeit etwas Gegenseitiges war. Es war also nicht so, dass die kleine DDR mit beschränkten wirtschaftlichen Ressourcen immer nur reingebuttert hätte, sondern es war schon so, dass man auch was zurückbekam. Und wenn es Erfahrungen waren, wenn es die diplomatische Anerkennung war, die wir im Gegenzug dafür bekamen. Aber es ging nicht in erster Linie um Devisen oder sonstiges, sondern es war wirklich eine Hilfe auf rein menschlicher Ebene. Das genau ist proletarischer Internationalismus. Es ging darum, dass man den Fahne-schwenkenden Leuten, egal ob das zur Fußball-EM oder ‑WM ist, etwas entgegenzusetzen hat — und stattdessen eine Fahne hat, wenn überhaupt, dann eine rote. Es ging darum, dass man gemeinsam für den Frieden, für den Fortschritt und für soziale Gerechtigkeit eintrat. Das ist also die grundlegende Definition dessen, was wir unter proletarischem Internationalismus verstanden. Das zu leben war eine tägliche Aufgabe für jeden und wurde unterschiedlich gehandhabt.

Wie sehr wurde das denn in der Breite der Bevölkerung verankert und gelebt?

Ich denke, das wurde im Laufe der Jahre und Jahrzehnte nicht einfacher. Am Anfang waren die Verhältnisse relativ klar. Wenn ein großes Land wie die USA ein kleines wie Vietnam bombardiert, mit Agent Orange entlaubt und die Menschen verstümmelt, war es relativ leicht, den Menschen hier in der DDR zu vermitteln, wen wir unterstützen und warum. Es war eben ganz klar, dass der US-Imperialismus, der zum einen versuchte, von Westberlin oder der Bundesrepublik aus die DDR zu sabotieren, zum anderen dort dieses kleine Land, für das wir große Sympathien hatten, in Schutt und Asche zu bomben. Von daher gab es eine natürliche Verbindung zwischen den Studenten, die aus Vietnam kamen und uns. Ähnliches betraf dann die Studenten, die aus Palästina oder aus dem Libanon kamen, weil auch sie durch den US-Imperialismus in ihren Ländern in diese Situation gekommen waren. Dadurch hatte man auf dieser Schiene erst einmal ein gleiches Verständnis.

Ich kann mich aber erinnern, dass dann gegen Ende meiner Lehrtätigkeit Stimmen laut wurden, wie: „Damals haben wir den Vietnamesen unsere Solidaritätsgelder geschickt und jetzt kaufen wir von denen Klamotten.“ Denn von vielen vietnamesischen Vertragsarbeiter in der DDR wurden nebenberuflich zu Hause Jeanssachen genäht, die in den Geschäften nicht erhältlich waren, die aber die Leute gerne gekauft haben.

Das heißt gegen Ende der DDR, in den späten 80er-Jahren, ist die Stimmung irgendwie gekippt. Das hatte verschiedene Ursachen. Ein Grund war natürlich, dass es nicht mehr so einfach zu sehen war, wer denn die Guten und wer die Bösen in der Welt sind. Für viele war der Internationalismus natürlich mehr als das monatliche Kleben der Solidaritätsmarken für das Gewerkschaftsmitglied-Buch. Viele haben durchaus andere Möglichkeiten gesucht und auch gefunden. Für sie war die Lösung etwa, sich mit ausländischen Mitbürgern zu treffen, sie unkompliziert einzuladen und ganz persönlich ohne irgendwelche Aufträge mit ihnen Kontakte herzustellen. Das war selbstverständlich für viele, nicht für alle, ganz klar.

Wie wurden die DDR-Bürger über die Entwicklungen in den um ihre Unabhängigkeit kämpfenden Ländern informiert?

Da müsste man weiter ausholen und auf die ja doch arg verfehlte Informationspolitik in der DDR eingehen, die wohl weitestgehend von Joachim Herrmann1Chefredakteur der Zeitung Neues Deutschland und Mitglied des Politbüros der SED zu verantworten war. Wenn man also abends um 19:30 Uhr die Aktuelle Kamera im Fernsehen einschaltete, dann konnte man davon ausgehen, dass in den ersten 10, 15, manchmal 20 Minuten nichts anderes gezeigt wurde, als Berichte aus den Volkseigenen Betrieben. Hofberichterstattung, so haben wir es genannt. Wen hat denn der Staatsratsvorsitzende heute an ausländischen Gästen empfangen? Und nach diesen 20 Minuten ging es dann darum, was im Rest der Welt passiert ist. Wie sieht es denn aus in den Gefängnissen Chiles? Welche Fortschritte macht der Befreiungskampf in Angola und Mosambik? Das fanden wir, die wir politisch interessiert waren, damals unmöglich. Wir empfanden die Gewichtung in der Berichterstattung als völlig verfehlt. Nach unserem Verständnis, weil wir uns als Internationalisten verstanden, hätte damals doch das Weltweite an erste Stelle gehört und wäre sicher auch von der breiten Bevölkerung so akzeptiert worden. Aber es wurde von höherer Stelle eben irgendwo gegen den Baum gefahren.

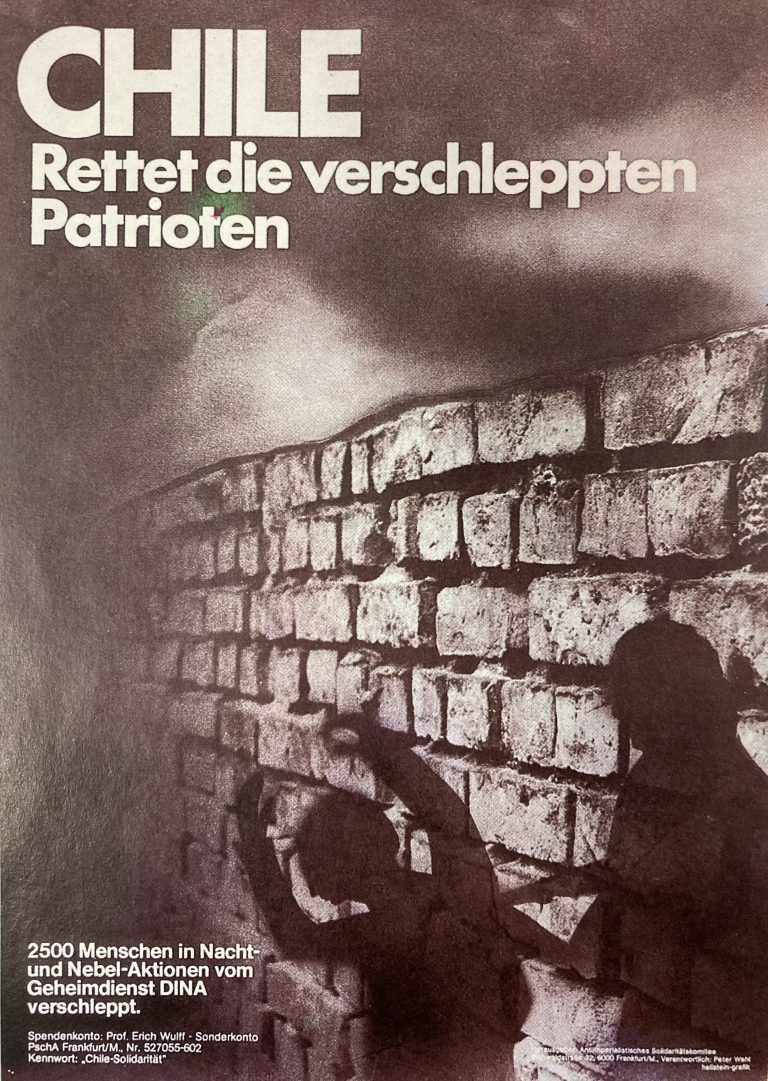

In Quedlinburg, in der Fachschule und auch anderenorts wurden natürlich internationale Ereignisse, also was in Afrika und Asien vor sich ging, schon thematisiert. Es gab also, ich erinnere mich noch, 1973 unzählige Solidaritätsveranstaltungen für die Patrioten Chiles, die zum Teil auf sehr abenteuerliche Weise in der DDR gelandet sind. Nachdem sie auf den Weltfestspielen im Sommer 1973 noch gefeiert wurden, wurden die meisten dann kurz nach ihrer Rückkehr in Santiago ins Stadion getrieben, gefoltert und ermordet. Viele davon wurden in die DDR zurückgeholt und man hat damals eine sehr breite und echte Solidaritätsbewegung gespürt, auch als junger Mensch. Das war nichts Aufgesetztes, es war nichts, was so gefordert wurde und wo man hinzugehen hatte.

Ich denke, dass zum damaligen Zeitpunkt, also in den 70er-Jahren, der Großteil der Bevölkerung noch hinter diesen Unterstützungskampagnen stand und auch dafür mit Herz und Seele eingetreten ist. Dass das dann später vom Westen erfolgreich zersetzt wurde, ist eben leider tragisch. Dann hat man irgendwann begonnen, das eigene Wohl, das eigene Auto und den eigenen Bungalow für wichtiger zu halten als das, was mit den Genossen in anderen Ländern passiert.

Was unterscheidet denn die Diplomatie vom Internationalismus oder ist das eine Teil des anderen?

Ich würde schon sagen, dass die Außenpolitik der DDR ganz sicher von den Idealen des proletarischen Internationalismus getragen und dadurch gezeichnet war. Aber da muss ich jetzt dieses andere große Wort mit ins Spiel bringen, friedliche Koexistenz, das in den 70er-Jahren tagtäglich zu hören war und was seinen Ausdruck beispielsweise darin fand, dass die Sowjetunion und die USA 1975 gemeinsam eine Weltraummission flogen. Zur gleichen Zeit war der Norweger Thor Heyerdahl mit einer internationalen Crew bestehend aus Forschern aus allen Ländern unterwegs. So wurde für uns der Internationalismus auch am Bildschirm erlebbar.

Es war nicht immer mit dem großen proletarischen Internationalismus einhergehend, aber es war eine Vernetzung, eine Entspannungspolitik spürbar. Das hat uns schon Mut gemacht damals. Außenpolitik und Internationalismus — weil diese friedliche Koexistenz, wie wir sie nannten, überall existieren sollte und unterstützt werden sollte, nur nicht auf ideologischem Gebiet. Das hatte zur Folge, dass an der Fachschule, das war ja keine politische Institution, sondern eine medizinische, auch nicht Marxismus-Leninismus als Hauptfach unterrichtet wurde. Aber hätte irgendjemand politische Reden gehalten und Bewegungen gestartet, die den Zielen dieser Ausbildung zuwiderliefen, hätte man das sicher unterbinden müssen. Denn auf ideologischem Gebiet gab es keine friedliche Koexistenz, das war eben ein Gebot des proletarischen Internationalismus: Wachsamkeit.

Friedliche Koexistenz mit dem imperialistischen Ausland — ist das nicht eigentlich der Gegensatz zum proletarischen Internationalismus?

Das ist eine gute Frage. Zum einen ging es ja auch darum, den Sozialismus als Gesellschaftsmodell attraktiv zu gestalten und für Menschen in anderen Ländern erstrebenswert zu machen. Auf diese Art wollte man zeigen: wir sind nicht so, wie wir in irgendwelchen westlichen Filmen dargestellt werden, die zähnefletschenden Kommunisten, die Babys fressen und Ähnliches. Aber es ist völlig richtig, dass der Gegner von Anfang an mit verschiedenen Mitteln versucht hat, unsere Politik und die Entwicklung hier zu stören. Zum einen natürlich direkt bis 1961. Und vielleicht war einer der Fehler im Denken in Berlin, dass man immer damit gerechnet hat, der Kapitalismus würde irgendwann mit Panzern die Grenze überrollen und das war’s dann. Ich glaube, das war im Denken der Partei und Staatsführung immer noch sehr stark verhaftet. Dass die ideologische Unterwanderung, die es ja durchaus gab, zeitgleich ablief und mit sehr perfiden Methoden zum großen Teil übers Westfernsehen geschürt wurde, das konnte wahrscheinlich auch gar nicht umgangen werden.

Unter den Bedingungen zweier Gesellschaftssysteme, die sich völlig gegensätzlich gegenüberstehen, weiß ich nicht, wie es hätte besser gemacht werden können. Man hätte das Westfernsehen komplett aus der DDR verbieten müssen. Aber das ging ja gar nicht. Man kann also sagen, dass der proletarische Internationalismus auf der Strecke geblieben ist, weil es um diese friedliche Koexistenz ging. Das ist richtig. Die Kehrseite der friedlichen Koexistenz war ja auch das Totrüsten der sozialistischen Staaten. Die Sowjetunion wie auch die kleine DDR mussten ja riesige Mittel binden, die ansonsten anderswohin hätten fließen können, wenn nicht dieses Sicherheitsbedürfnis objektiv existiert hätte.

Was kann heute von den Erfahrungen in der DDR gelernt werden?

Ja, darauf kommt es ja an, die Lehren aus den 40 Jahren des Bestehens dieser DDR zu ziehen. Der Internationalismus, die internationalistische Arbeit, die hier geleistet wurde, ist mit Sicherheit eine der besten Seiten der Existenz dieses kleinen Landes. Als ich in der DDR zur Schule ging, lernten wir natürlich über die Pariser Kommune 1871 und man brachte uns bei, nicht aufzugeben. Denn es gibt natürlich auch Rückschläge uns die wird es immer geben.

Nur haben wir uns damals so sicher gefühlt, dass uns das nun nicht mehr passieren würde — wir wussten die Sowjetunion an unserer Seite mit ihrer riesigen, starken Armee, die den Hitlerfaschismus besiegt hatte. Wir waren uns viel zu sicher, dass es uns nie passieren könnte, dass es bei uns rückwärts ginge. Und wenn, rechneten wir mit einem militärischen Überfall, der eben aufgrund der Stärke der Sowjetunion sofort hätte beantwortet werden können.

Lehren? Für mich, für die jüngere Generation ist das wohl: Nicht aufgeben, weitermachen. Ich habe das selber erfahren mit den Spanienkämpfern in den USA. In Spanien wurden sie von Franco vernichtend geschlagen und wurden dann jahrzehntelang vom CIA und FBI in der Heimat überwacht. Man hat ihnen den Pass weggenommen, sie durften aus den USA nicht mehr ins Ausland reisen — einfach weil sie politisch aktiv gewesen waren. Und trotzdem haben sie weitergemacht.

Ich werfe vielen hier vor, die sich 1990 etwa auch diesen gelben Aufkleber von Tchibo „Oh, frische Bohnen!“ an ihre Aktentaschen geklebt haben2Wer einen dieser Aufkleber sichtbar bei sich trug, konnte einen Mercedes gewinnen, so lautete die Werbekampagne der westdeutschen Kaffeerösterei. Ob dieser gewonnen wurde, erinnert sich heute niemand mehr, aber die Aufkleber waren nach 1990 nicht zu übersehen. , dass sie diesem ganzen Kram auf den Leim gegangen sind, ihn geglaubt und nachgeplappert haben. „Ja, es war alles schlecht in der DDR und es gab ja nichts. Und die ständige Überwachung durch die Stasi…“ Stattdessen hoffe ich, dass man anfängt, diese Geschichten als das zu sehen und zu entlarven, was sie sind, nämlich Propaganda. Und dass man darüber spricht, dass das wahre Leben in der DDR trotz aller Mängel und aller Unzulänglichkeiten viel, viel besser war, als es in den Jahren nach 1990 medial dargestellt wurde.

Die junge Generation sollte anhand der Erfahrungen des Internationalismus sehen, dass es funktionieren kann. Solange ich nicht Fahne schwenkend, alkoholisiert durch die Straßen ziehe und nur an mein Land glaube, sondern weiß, dass die Menschen in anderen Ländern der Welt das gleiche Interesse haben wie ich — an Frieden, an Sicherheit, an sozialer Gerechtigkeit – dann wird es auch weitergehen. Muss es.

Das Interview wurde am 07.07.2021 in Quedlinburg geführt. Es wurde zur besseren Lesbarkeit leicht bearbeitet.

2 Gedanken zu „„Auf ideologischem Gebiet gab es keine friedliche Koexistenz“: Interview mit Ulrich Kolbe“

Darf ich das Interview auf meiner Facebook — Seite veröffentlichen?

Ja, natürlich.