Ulrich Kolbe, ein ehemaliger Lehrer, über die Bedeutung der Medizinischen Fachschule Quedlinburg für die internationalen Studenten

Ulrich Kolbe (*1963), dessen Eltern in mehreren Auslandseinsätzen für die DDR tätig waren, wuchs in einem internationalistischen Haushalt auf. Von 1987 bis 1991 unterrichtete er Deutsch an der Medizinischen Fachschule “Dorothea Christiane Erxleben” in Quedlinburg (Medifa), die sich auf die Ausbildung internationaler Studenten, vor allem aus den nationalen Befreiungsbewegungen oder den neuen unabhängigen Staaten, spezialisiert hatte. Heute arbeitet er als freiberuflicher Übersetzer, Redakteur, Autor, Fotograf und Lehrer in Kalifornien.

Im Rahmen unserer Recherchen über die Medizinische Fachschule haben wir im Juli 2021 ein Interview mit Kolbe geführt. Im ersten Teil beschreibt er die antiimperialistische Strategie der DDR im Allgemeinen und erörtert die Entwicklung des politischen Bewusstseins der DDR-Bürger. In diesem zweiten Teil sprechen wir über die Bedeutung der Fachschule selbst, sowohl für die Studierenden als auch für die Einwohner Quedlinburgs.

Kannst du uns zunächst grundsätzlich berichten, was die Medifa war?

Die Medizinische Fachschule existierte schon seit den 50er Jahren, war zur damaligen Zeit eine Schwesternschule und diente zur Ausbildung örtlicher Krankenschwestern. Mit einer Gruppe junger Studenten aus Mali wurde dann Anfang der 60er Jahre begonnen, die Schule für ausländische Studierende zu öffnen. Im Laufe der Jahre, die dann folgten, hat man die Ausbildung der deutschen Krankenschwestern völlig heruntergefahren und ausschließlich Studierende aus Asien, Afrika und Lateinamerika aufgenommen. Die waren zum großen Teil durch das Solidaritätskomitee der DDR finanziert und eingeladen, das heißt durch entsprechende Beziehungen, die das Soli-Komitee mit politischen Parteien, mit Verbänden, mit Gewerkschaften in den jeweiligen Ländern aufgebaut hatte. Oder sie kamen durch den FDGB, den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und möglicherweise auch auf direktem Wege durch manche politische Partei. Es gab also fast ausschließlich Studenten aus den national befreiten Staaten.

1960 war ja auch das Jahr Afrikas, in welchem mehrere Länder Afrikas ihre Unabhängigkeit vom Kolonialismus errungen hatten. In diesen historischen Kontext war das Studium an der Medifa also eingebettet. Bis 1960 gab es noch einen ziemlich starken Kolonialismus auf der Welt. Und in dem Moment, wo sich die Bewegungen davon befreit hatten, konnten wir hier in der DDR medizinisches Personal ausbilden, was in diesen national befreiten Staaten nun massiv gebraucht wurde. Denn die Kolonialherren haben, als sie ihre Macht verloren, auch ihr Fachpersonal, also Ärzte, Schwestern etc. abgezogen. Sonst müsste man sich ja fragen: Wie konnte es sein, dass die ersten ausgebildeten Hebammen in Guinea-Bissau in der DDR gelernt hatten? Da muss es doch vorher schon welche gegeben haben. Sicher, das waren aber dann Portugiesen, die einfach das Land verlassen haben. Und das betraf etliche Nationalstaaten. Daneben gab es eben auch Staaten, wo noch um die Befreiung gekämpft wurde: Namibia, Südafrika, Spanisch-Westsahara und Palästina.

In westlichen Staaten bestand kein Interesse daran. Sicher hätten manche gerne in der DDR eine Ausbildung gemacht, warum nicht? Das Gesundheitswesen war damals auf einem sehr guten Stand und hier hätte es garantiert für Studenten aus dem Westen weniger gekostet als in der Bundesrepublik oder in Frankreich. Aber daran hatte die Regierung der DDR zum damaligen Zeitpunkt auch überhaupt kein Interesse. Sondern es ging hier um eine echte Hilfe im Sinne des proletarischen Internationalismus: den jungen Nationalstaaten und den Bewegungen unter die Arme zu greifen. Das zeigt sich auch daran, dass eben nicht nur medizinisches Fachpersonal ausgebildet wurde, sondern in erster Linie auch sogenannte Multiplikatoren, das heißt medizinische Lehrausbilder, Medizinpädagogen, die dann in ihre Länder zurückgingen und dort selbst die Ausbildung übernehmen konnten. Was dann in den letzten Jahren im Westen groß propagiert wurde „Hilfe zur Selbsthilfe“, das gab es alles. Das ist nichts Neues.

Und zu dir: Deine Eltern haben dich, bevor sie beide an der Medifa arbeiteten auch auf einen Auslandseinsatz mitgenommen. Wie war es für dich, in dem internationalistischen Umfeld deiner Eltern aufzuwachsen?

Ich denke, das war schon was ganz Besonderes. Auf der großen Demo am 4. November 1989 hat jemand diesen Satz geprägt „Weltanschauung hat ja auch was damit zu tun, sich die Welt anschauen zu können.“ Was nicht alle konnten zu der damaligen Zeit. Und ich konnte das. Ich hatte das Glück oder auch das Privileg, Krieg im Nahen Osten erlebt zu haben, was natürlich ein Kind prägt. Aber auch schöne Dinge zu erfahren und weltoffen aufzuwachsen, mit Interesse an anderen Sprachen, an anderen Kulturen. Das setzte sich dann hier in Quedlinburg in der DDR fort. Aufgrund der Tätigkeit meiner Eltern die den ständigen Kontakt zu Studierenden, zu fortschrittlichen Menschen in der ganzen Welt beinhaltete. Das war eine besondere, eine schöne Zeit.

Die Medizinische Fachschule wurde ab Herbst 1970 von deinem Vater geleitet. Wie kam es dazu?

Meine Eltern waren beide durch den Zweiten Weltkrieg gegangen. Mein Vater sollte als ganz junger Mann noch als Soldat verheizt werden und hat dann in Gefangenschaft Englisch gelernt. Seitdem war er, ich würde meinen, in erster Linie ein ganz vehementer Kriegsgegner und als solcher natürlich auch den wahren und einfachen Idealen des Sozialismus zugeneigt. Mit dieser Grundeinstellung ging er daran, zunächst Kindergärtnerinnen hier im Kreis Quedlinburg auszubilden und später dann die deutsche Sprache zu vermitteln im Ausland.

Zur damaligen Zeit war die DDR nur von sehr wenigen Staaten diplomatisch anerkannt. Das lag an der Hallstein-Doktrin und anderen wirtschaftlichen Vorgaben im Westen, sodass die DDR bemüht war, in jungen Nationalstaaten in Entwicklungsländern Fuß zu fassen. Aus diesem Grund wurden dann in Syrien, in Ägypten, im Irak beispielsweise Kulturzentren eingerichtet, die die Vermittlung der deutschen Sprache und natürlich auch der Kultur und des Lebens in der DDR zur Aufgabe hatten, damit die Interessenten aus den jeweiligen Ländern vorbereitet waren auf ihren Studienaufenthalt in der DDR. Das war seine Lebensaufgabe. Als die vier Jahre in Syrien beendet waren, ist er dann hier an die Fachschule in Quedlinburg gegangen und hat in dem Sinne dort weitergearbeitet, im Sinne der Völkerfreundschaft. Beide Elternteile waren zu den Dritten Weltfestspielen in Berlin im Jahr 1951 und die Ideen, die damals vom WBDJ vorgebracht wurden, also nach dem Krieg eine echte, eine wahre neue Gesellschaft aufzubauen, Frieden und Verständigung zwischen den Völkern zu schaffen, das war für viele dieser Generation damals maßgeblich. Es war eine echte Lebenserfahrung für Sie.

Er ist also durch die eigene Erfahrung Internationalist geworden.

Ja, sicher war er das durch sein eigenes Aufwachsen in proletarischen Verhältnissen schon ohnehin. Und Kriegsgegner auch schon bevor er zur Wehrmacht musste. Aber weil er mit dem Leben davongekommen war, war er dann nur noch beseelt von der Aufgabe, einen nochmaligen Krieg und Völkerhass zu verhindern.

Später hast du selbst auch als Lehrer an der Medifa gearbeitet. Wie war das für dich und wie hast du dich darauf vorbereitet?

Ich habe 1987 an der Schule als Lehrer in Deutsch für Ausländer angefangen. Landeskunde gehörte mit dazu, das wurde ja auch auf Deutsch unterrichtet. Ich war insofern nur darauf vorbereitet, weil ich vorher Sprachen studiert hatte, also Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch. Wobei der Deutschunterricht gänzlich in Deutsch ablaufen sollte. Das haben wir auch nach Kräften so eingerichtet. Zu dem Zeitpunkt waren bereits Studenten aus mehr als 60 Staaten und nationalen Befreiungsbewegungen an der Quedlinburger Fachschule gewesen.

Es waren nicht immer neu gegründete Staaten, sondern es gab Delegierungen von der FRELIMO, von der SWAPO, vom ANC, bevor deren Länder befreit wurden. Aber eben auch aus Westsahara und von der PLO. Die Studenten, die ich zuerst unterrichtet, waren eine ganz gemischte Gruppe. Man hat mir natürlich vorrangig palästinensische, libanesische, syrische Studenten gegeben und aus Kurdistan. Aber ich hatte genauso Studenten aus Vietnam, aus Laos und aus Afrika. Die meisten Studenten zu jener Zeit kamen als Stipendiaten des Solidaritätskomitees der DDR. Es gab auch einige vom Gewerkschaftsbund, vom FDGB und später, ich möchte meinen ab 1988, ging das los, dass eine kleinere Gruppe sogenannter Selbstzahler auch als Devisenbringer ins Land geholt und unterrichtet wurde.

Wie wurde denn die Auswahl der Studierenden genau getroffen? Kann man sagen, dass es Leute aus einfachen Verhältnissen waren, die unter anderen Umständen eine solche Art von Ausbildung in ihrem Land nicht hätten machen können?

Das ist richtig. Ich denke auch, dass bei der Auswahl der in die DDR kommenden jungen Leute sehr darauf geachtet wurde, dass es zunächst mal einfache Leute waren. Wenn das gestandene Ärzte aus gehobenen Verhältnissen gewesen wären, die hätten hier vielleicht an den Lebensbedingungen, an der Unterbringung in der DDR, an der Versorgungslage viel zu viel auszusetzen gehabt und hätten damit den anderen Studenten an der Schule das Leben nicht gerade erleichtert. Das wollte man nicht. Es ging in erster Linie darum, den einfachen Menschen zu helfen. Das war das Credo. Eine medizinische Fachausbildung für die Leute zu organisieren, die es am nötigsten hatten.

Konntest du dich mit den Studierenden dann außerhalb des Unterrichts auf Arabisch unterhalten? Habt ihr auch über politische Themen gesprochen?

Ja, und auch weil der Altersunterschied zwischen den Studenten und mir bei weitem nicht so groß war wie bei den älteren Lehrern. Das war lockerer, es war herzlicher, es war auch unkomplizierter, mit ihnen über politische Dinge zu sprechen, wo sie bei den älteren Deutschlehrern sicher mehr Respekt hatten und ein bisschen Vorbehalt.

Unsere Diskussionen gingen zum Beispiel um die Unterschiede innerhalb der palästinensischen Befreiungsbewegung PLO, um die PFLP, DFLP, die palästinensische KP und ihr Verhältnis zur Fatah, aber ganz allgemein, also die Rolle, die diese Bewegung im Leben der jungen Leute vorher gespielt hatten. Das brachten sie schon vor und wollten meine Meinung dazu wissen, die ich dann natürlich ein bisschen diplomatisch verpacken musste. Und ich habe ja nicht die DDR in dem Sinne vertreten, da jetzt als politischer Berater aufzutreten.

Kannst du uns mehr über die Unterrichtsinhalte erzählen? Was hat die Studenten interessiert und über welche Themen wollten sie in Bezug auf die DDR mit dir sprechen?

Also Landeskunde lief als begleitendes Unterrichtsfach zum Fach Deutsch für Ausländer. Es war in erster Linie verstehendes Hören, verstehendes Lesen, Konversation und in der Richtung dann eben Frage und Antwort. Dass sie also Fragen stellen konnten zum Alltag in der DDR oder man ihnen zunächst auch mal erklärt hat, wie es überhaupt funktioniert. Während meiner Tätigkeit an der Schule, das war dann im Mai 1989, fanden die ersten Wahlen in der DDR statt, wo Ausländer zugelassen wurden. Die haben aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie schon hier gemacht haben, auch rege davon Gebrauch gemacht. Manche waren dann natürlich auch überrascht. Sie hätten gern manche Kandidaten durchgestrichen oder manche der Blockparteien eben nicht auf den Wahlzetteln gesehen und waren überrascht, dass das nach der DDR-Wahlordnung nicht so einfach ging. Stattdessen hatten sie nur den Zettel zu falten und in die Wahlurne zu stecken. Da gab es dann hinterher auch interessante Diskussionen darüber dahingehend, ob das dann überhaupt eine Wahl ist und was eine Wahl ausmacht. Und das war ja für alle Seiten immer ganz interessant.

Die Landeskunde basierte auch auf Exkursionen, auf Unterrichtsfahrten. Fast alle Gruppen, die die Medizinische Fachschule durchliefen, sind irgendwann mal in die Nationale Mahn- und Gedenkstätte am KZ Buchenwald gefahren oder in Gedenkstätten hier in der näheren Umgebung gewesen, etwa Langenstein-Zwieberge. Das war eine Außenstelle des KZ Buchenwald in der Nähe von Halberstadt. So sollte auch dieser Hintergrund bei allen Studierenden hier sehr fest verwurzelt werden und sie bekamen, denke ich, ein Gefühl dafür, warum und mit welchem Anspruch dieser Staat gegründet worden war.

Welche Eindrücke haben die Studierenden von diesen Ausflügen bekommen? Was habt ihr dort besprochen?

Es war für mich oder für die DDR-Lehrkräfte schlechthin interessant, weil nicht alle, aber viele der Studenten hatten ja in ihren Heimatländern auch Schreckliches durchlebt hatten. Die Belagerung der palästinensischen Flüchtlingslager im Südlibanon und so. Sie haben dann das, was sie in den Gedenkstätten hier sahen, mit ihren eigenen Erfahrungen verglichen. Etwas, womit wir nicht sofort gerechnet hatten. Damit wurde ja praktisch der Effekt, den diese Gedenkstätten auf uns in der DDR hatten, ein bisschen minimiert. Dadurch, dass sie sagen konnten „Bei uns in der Familie wurden auch alle ermordet, von den Falangisten oder von den Israelis und wir haben keine solche Gedenkstätten, aber wir verstehen euch.“ Es wurde nicht abgewertet oder nicht in irgendeiner Form negiert, aber das war interessant, dass man jetzt die aktuellen politischen Ereignisse in den 70er und 80er Jahren plötzlich anhand der deutschen Geschichte noch mal neu bemessen konnte.

Und haben die Studierenden solche Erfahrungen aus ihren Heimatländern miteinander diskutiert?

Ja, für einige bot ihre Zeit in der DDR zum ersten Mal die Möglichkeit, sich frei äußern zu dürfen. Eine Wandzeitung zu gestalten, zum Beispiel, oder eine Rede zu halten über die Probleme Kurdistans. Das war irgendwo anders zur damaligen Zeit überhaupt nicht möglich gewesen und wird heute in der Bundesrepublik ja auch nicht gern gesehen, wenn man über Kurdistan spricht. Das alleine hat den ausländischen Studenten schon ein Gefühl gegeben, hochgeschätzt und anerkannt zu sein.

Bestand dein Kontakt zu den Studenten auch nach der Schließung der Medifa weiter?

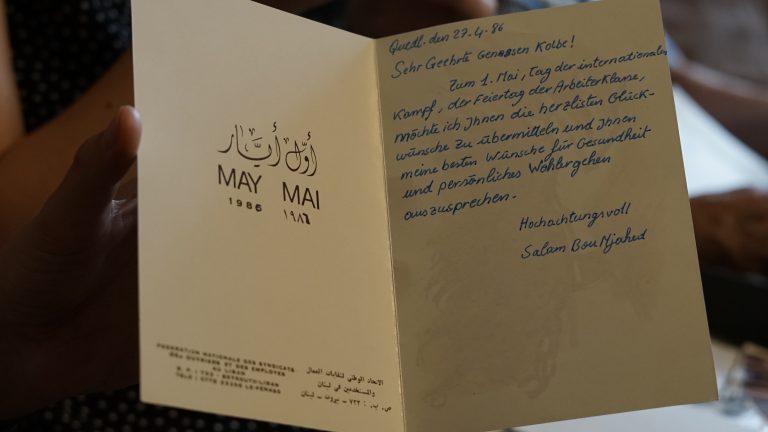

Es gab sehr, sehr schöne Briefe, in denen die Studierenden von ihrem Einsatz berichtet haben. Da gab es eine Mutter und ihre Tochter, ich glaube von den Kapverdischen Inseln, die beide in Quedlinburg gewesen waren und dann dort die ersten ausgebildeten Hebammen wurden. Die Briefe kamen auch noch nach Jahrzehnten. Einige ehemalige Studenten kamen auch selbst nach der Schließung der Schule hierher und wollten sehen, was aus den Lehrern geworden ist. Denn die Ereignisse im Rahmen dieser sogenannten deutschen Vereinigung haben sie ja auch andernorts verfolgen können.

War das Ende der DDR ein Thema bei vielen der ehemaligen Studierenden?

Die Diskussionen, also zumindest in den Unterrichtsgruppen, die ich zu der Zeit noch hatte, waren ziemlich heiß und auch von großer Bestürzung getragen. Denn wie gesagt, sie kamen aus palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon oder in Jordanien oder aus Kurdistan und hatten die DDR irgendwo als ihre Heimat akzeptiert, ob nun politisch oder ganz im Alltäglichen. Und dass das nun wegbrechen sollte für.… wofür eigentlich? Sie konnten das nicht nachvollziehen, dass die Bürger dieses Landes die sozialen Errungenschaften — und vor allen Dingen den Frieden, den es 40 Jahre lang gab — aufs Spiel setzten, um ein paar West-Artikel in den Geschäften zu haben. Darauf haben die Libanesen gesagt: wir haben zwar diese Konsumoptionen, aber schaut euch mal den Rest des Landes an!

Manche Studierende wussten ganz genau, was dann kommt. Über einen meiner letzten Studenten, einen Palästinenser, wurde mir berichtet, dass er in einem Gespräch mit hochrangigen Vertretern des Ministeriums für Entwicklungshilfe diesen wörtlich an den Kopf geknallt habe: „Wenn ich gewusst hätte, dass ich mein Studium nicht in der sozialistischen DDR beende, sondern in der imperialistischen BRD, wäre ich doch nie hierhergekommen.“ Und da habe ich mich gefreut!

Denkst du, die DDR ist ihrer Aufgabe gerecht geworden?

Ich denke schon. Es gab die erwähnten Briefe, die Rückmeldungen, die Besuche nach vielen Jahren, die netten Kontakte. Und aus denen konnten wir ersehen, dass die große Mehrheit der Studenten in Quedlinburg und dann im Anschluss vielleicht auch in anderen Landesteilen der DDR bei der Ausbildung das Werkzeug erworben hatte, was sie brauchten, um in ihren Ländern erfolgreich mithelfen zu können. Denn Gesundheitsfürsorge, Gesundheitsschutz ist nun mal eines der elementarsten Menschenrechte. Und da hat die DDR angesetzt und das hat sich auch als gut und erfolgreich erwiesen.

Wie unterscheidet sich denn die Solidaritätsarbeit der DDR von der Entwicklungshilfe heute?

Zum einen lernten die Menschen, die herkamen, ein völlig anderes, ein neues Gesellschaftssystem kennen, in dem, wie wir damals sagten, der Mensch im Mittelpunkt des Ganzen stand und nicht mehr der Profit. Klar kann man heute, wenn man aus Afrika kommt, in der Bundesrepublik Medizin studieren, wenn man das nötige Geld und die Beziehungen hat und die Sprache irgendwo am Goethe-Institut gelernt hat. Das ist aber etwas ganz anderes. Und sehr wahrscheinlich wird man dann hinterher auch gar nicht mehr so den Drang verspüren, unbedingt in das Land zurückzukehren, wenn man einmal das „feine Leben im Westen“ kennengelernt hat.

Da waren eben die, wie es damals hieß, Kader, die zu uns kamen. Das waren Menschen, bei denen man wissen konnte: Jawohl, die lassen sich nicht verführen und verleiten, und die gehen wieder zurück, auch wenn sie mal vier Jahre ohne Granatenbeschuss und ohne Hunger leben konnten. Sie wissen, dass sie das ihrem Volk schuldig sind. Damit war das von der Einstellung, von der Auswahl der Leute etwas ganz anderes als bürgerliche Entwicklungshilfe das heute überhaupt bewerkstelligen könnte. In der westlichen Gesellschaft geht es um Profit und nicht um Menschenleben.

In den sozialistischen Ländern war es anders. Unser Handeln war nicht profitorientiert. Aus heutiger kapitalistischer Managersicht war die Fachschule natürlich ein riesiges Verlustunternehmen. Aber so darf man da nicht rangehen. Hier wurde Menschen geholfen, die wiederum anderen Menschen in den ärmsten Ländern der Welt helfen können. Noch heute! Und das müsste für Bewegungen heute an vorderster Front stehen und nicht die Frage: Wie viel Geld machen wir da, wenn wir dieses oder jenes Projekt umsetzen?

Das Interview wurde am 07.07.2021 in Quedlinburg geführt. Es wurde zur besseren Lesbarkeit leicht bearbeitet.