KEYWORDS

DDR

Gesundheitswesen

Gesundheit

Poliklinik

Krankenhaus

Versorgung

Betriebsgesundheitswesen

Prophylaxe

जल्द आ रहा है

Eine gedruckte Ausgabe der Publikation kann per E‑Mail unter kontakt@ifddr.org bestellt werden.

„SOZIALISMUS IST DIE BESTE PROPHYLAXE!“

Das Gesundheitswesen der Deutschen Demokratischen Republik

ABSTRACT

Obwohl sie nur über 40 Jahre bestand, vermochte die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ein grundsätzlich anderes Gesundheitswesen aufzubauen. Die Schaffung sozialistischer Eigentumsverhältnisse brachte dafür wesentliche Grundvoraussetzungen in Hinblick auf die Gesundheitspolitik mit sich. Fragen der Gesundheit waren einheitlich dem Staat und seinen demokratischen Entscheidungsstrukturen unterworfen und eine prophylaktische, das heißt krankheitsvorbeugende Perspektive wurde zu einem leitenden Anspruch.

Dieser Text behandelt den allgemeinen Charakter des Gesundheitswesens der DDR, der entlang einzelner zentraler Felder nachverfolgt werden soll. Der programmatische Titel „Der Sozialismus ist die beste Prophylaxe!“ wird dem Arzt und Gesundheitspolitiker Maxim Zetkin (1883–1965) zugesprochen. Seiner These wird in dem Text nachgegangen, indem herausgestellt wird, welche Bedeutung der sozialistische Charakter der DDR für den Aufbau des Gesundheitssystems nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Dabei werden die Entwicklungen im Gesundheitswesen der DDR in ihrem Verlauf beschrieben, der nicht frei von Schwierigkeiten und Widersprüchen war. Die Erkenntnisse aus dem Aufbau eines für alle Menschen zugänglichen, wirksamen Gesundheitswesens im Rahmen der wirtschaftlichen Ressourcen können als Bezugsrahmen für künftige Kämpfe um eine bessere Gesundheitsversorgung auch international dienen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Gesundheit in einem kranken System

2. Historische Ausgangsbedingungen

3. Gesellschaftliches Konzept und Struktur des DDR-Gesundheitswesens

5.Die poliklinische Idee – Weg zu einer modernen ambulanten medizinischen Betreuung

5.1. Der Unterschied zwischen Privatpraxis und Poliklinik

5.2. Arbeitsweise einer Poliklinik

5.3. Die ambulante medizinische Versorgung in der DDR

6. Gesundheitsschutz in den Betrieben

7. Konzept und Praxis des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes

7.1. Impfprophylaxe

8. Internationalismus auf dem Gebiet der Gesundheit

9. Warum ist der Sozialismus die beste Prophylaxe?

10. Quellen

„Da die volle Entfaltung des Gesundheitswesens erst in der sozialistischen Gesellschaft gewährleistet sein wird, so gibt es doch auch für das demokratische Deutschland einen Weg… Dieser Weg ist die Verstaatlichung des Gesundheitswesens. Nur so kann sich der Arzt in wirtschaftlich sicherer Stellung mit den vom Staat gewährten Mitteln dem Kranken ganz widmen. Nur so können die Errungenschaften der medizinischen Wissenschaft der gesamten Bevölkerung dienstbar gemacht … werden. Die Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Werktätigen ist eine der wichtigsten Lebensaufgaben des Volkes und eine Voraussetzung für den Neuaufbau … Daher muss der Gesundheitsschutz eine Angelegenheit des Staates und damit der Gesamtheit des Volkes werden. Das Ziel muss ein, jedem den Schutz seiner Gesundheit als der Grundlage für Lebensfreude und Leistungsfähigkeit zu sichern.“

- 1945: Bildung der Zentralverwaltung für Gesundheitswesen und der Gesundheitsämter (Befehl Nr. 17)

- 1946: Aufhebung der Rassengesetze und anderer nazistischer gesetzlicher Vorschriften (Nr. 6); Befehl zur Tuberkulosebekämpfung (Nr. 297)

- 1947: Einführung eines einheitlichen Systems der Sozialversicherung (Nr. 28); Aufbau eines Betriebsgesundheitswesens (Nr. 234); Befehl zum Aufbau von Ambulanzen und Polikliniken (Nr. 272)

Weitere Befehle galten der Bekämpfung einzelner Infektionskrankheiten, der Einrichtung medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen und Einzelfragen.

Artikel 35

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Schutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft.

(2) Dieses Recht wird durch die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, die Pflege der Volksgesundheit, eine umfassende Sozialpolitik, die Förderung der Körperkultur, des Schul- und Volkssports und der Touristik gewährleistet.

(3) Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungssystems werden bei Krankheit und Unfällen materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Arzneimittel und andere medizinische Sachleistungen gewährt.

„Besteht nicht (…) die wirkliche Freiheit des Arztes darin, dass ihm die Mittel in die Hand gegeben sind, die Gesundheit jedes einzelnen Bürgers ohne Begrenzung zu sichern? Durch den Aufbau des staatlichen Gesundheitswesens sind die Ärzte nicht mehr materiell am Kranksein des Menschen interessiert, sondern können tatsächlich als Hüter und Wahrer der Gesundheit tätig werden.“

§2 (4) Das Arbeitsrecht ist darauf gerichtet, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen in den Betrieben planmäßig zu verbessern, insbesondere den Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft zu erhöhen, die soziale und gesundheitliche sowie geistig kulturelle Betreuung auszubauen und die Voraussetzungen für die sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung der Werktätigen zu erweitern. Es garantiert den Werktätigen die materielle Versorgung bei Krankheit, Invalidität und im Alter.

§74 (3) Der Betrieb hat planmäßig gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen an den Arbeitsplätzen zu vermindern und die Anzahl der Arbeitsplätze mit körperlich schweren sowie einseitig belastenden Arbeiten einzuschränken.

§201. (1) Der Betrieb ist verpflichtet, den Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft der Werktätigen vor allem durch die Gestaltung und Erhaltung sicherer, erschwernisfreier sowie die Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördernder Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

§207. Werktätige, die eine körperlich schwere oder gesundheitsgefährdende Arbeit übernehmen sollen, sind vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen entsprechend den Rechtsvorschriften ärztlich zu untersuchen. Das gleiche gilt für Werktätige, die eine Tätigkeit ausüben, für die die ständige gesundheitliche Überwachung in Rechtsvorschriften festgelegt ist. Die Untersuchungen sind für die Werktätigen kostenlos.

§293. (1) Die Kontrolle über den Gesundheits- und Arbeitsschutz in den Betrieben wird vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund durch die Arbeitsschutzinspektionen ausgeübt.

„1993 kam die Zeit, als die Ärzte anfingen sich niederzulassen. Meine Ärztin hatte ihren ersten Lehrgang zum Selbständigmachen. Sie sagte: „Ich muss jetzt mal erzählen, was ich gelernt habe: Es gibt drei Sachen, um mit der Selbständigkeit im neuen System zurechtzukommen. Erstens, wir müssen zu den Patienten immer lieb und nett sein, dass sie gerne zu uns kommen. Kein Problem, das sind wir doch immer. Das nächste ist aber wichtig: Was können wir an dem Mann verdienen, was bringt er uns ein? Das dritte: Gesund werden darf er nicht.“ Und das ist mein durchgängiges Gefühl im Gesundheitswesen heute. Das sagt alles.“

INHALTSVERZEICHNIS

1. Gesundheit in einem kranken System

2. Historische Ausgangsbedingungen

3. Gesellschaftliches Konzept und Struktur des DDR-Gesundheitswesens

5.Die poliklinische Idee – Weg zu einer modernen ambulanten medizinischen Betreuung

5.1. Der Unterschied zwischen Privatpraxis und Poliklinik

5.2. Arbeitsweise einer Poliklinik

5.3. Die ambulante medizinische Versorgung in der DDR

6. Gesundheitsschutz in den Betrieben

7. Konzept und Praxis des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes

7.1. Impfprophylaxe

8. Die DDR in der internationalen Zusammenarbeit

9. Warum ist der Sozialismus die beste Prophylaxe?

10. Quellen

1. Gesundheit in einem kranken System

Die Art, wie eine Gesellschaft mit Fragen der Gesundheit umgeht, gibt einen guten Eindruck von ihrem allgemeinen Charakter. Mit welcher Relevanz und Priorität die gesundheitlichen Lebensbedingungen der Menschen geschützt werden, inwiefern alle Menschen dabei gleichermaßen bedacht sind und sich die Gesundheitsversorgung nach den realen Bedürfnissen der Menschen richtet, zeichnet ein Bild von den gegebenen sozialen und politischen Verhältnissen.

Gesundheitspolitik ist dabei nicht auf den medizinischen Bereich und das Gesundheitswesen allein reduzierbar. Arbeitsbedingungen, Ernährung, Wohnverhältnisse, Bildung, der Charakter der sozialen Beziehungen, Freizeit- und Kulturverhalten und vieles weitere mehr bilden die Grundlage für die Entfaltung der physischen und psychischen Gesundheit der Menschen, im Positiven wie im Negativen. Dieser Zusammenhang wird in Deutschland bereits in der frühen Entwicklung des Kapitalismus diskutiert. Beispielhaft dafür steht der deutsche Arzt und Begründer der modernen Pathologie und Mitbegründer der Sozialhygiene Rudolf Virchow (1821–1902). Die Sozialhygiene war ein Zweig der Wissenschaft, der heute mit den Begriffen der Sozialmedizin oder Public Health verknüpft ist und die Wechselwirkung zwischen gesundheitlicher Lage und sozialen Verhältnissen untersucht. Auch Friedrich Engels belegt in seiner frühen Schrift über die Lage der arbeitenden Klasse in England diesen Zusammenhang.

„Alle möglichen Übel werden auf das Haupt der Armen gehäuft. Ist die Bevölkerung der Stadt überhaupt schon zu dicht, so werden sie erst recht auf einen kleinen Raum zusammengedrängt. (…) Man gibt ihnen feuchte Wohnungen, Kellerlöcher, die von unten, oder Dachkammern, die von oben nicht wasserdicht sind. Man gibt ihnen schlechte, zerlumpte oder zerlumpende Kleider und schlechte, verfälschte und schwerverdauliche Nahrungsmittel. (…) Und wenn das alles nicht hilft, wenn sie das alles überstehen, so fallen sie der Brotlosigkeit einer Krisis zum Opfer, in der ihnen auch das wenige entzogen wird, was man ihnen bisher noch gelassen hatte. Wie ist es möglich, dass unter solchen Umständen die ärmere Klasse gesund sein und lange leben kann? Was lässt sich da anderes erwarten als eine übermäßige Proportion von Sterbefällen, eine fortwährende Existenz von Epidemien, eine sicher fortschreitende körperliche Schwächung der arbeitenden Generation?”

Im Kapitalismus muss sich der Gesundheitsschutz im ständigen Kampf gegenüber wirtschaftlichen Interessen legitimieren oder behaupten. Maßnahmen und Einrichtungen der öffentlichen Gesundheitsversorgung werden wesentlich von den Gesamtinteressen der Privatwirtschaft bestimmt oder müssen gegen sie erkämpft werden. Wachsende Teile der Versorgung werden im Sinne einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsweise umgestaltet.

Die Corona-Pandemie hat dies in verschärfter Form vorgeführt und offenbart in drastischer Weise die gravierenden Mängel und ungelösten Schwierigkeiten des gegenwärtig dominierenden Gesundheitssystems: Klare, medizinisch begründete staatliche Handlungsstrukturen fehlen, eine solidarische Formierung aller Teile der Gesellschaft wird vor allem durch Interessen der Wirtschaft und auf Kosten der sozialen und kulturellen Infrastruktur blockiert. Tote werden von Vertreterinnen und Vertretern der Politik und Wirtschaft ganz schamlos gegen ökonomische Schäden abgewogen. Ärmere Teile der Bevölkerung sind auf Grund ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit am stärksten von der Pandemie getroffen. Der Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten bleibt ihnen im internationalen Maßstab vielfach verwehrt. Der Schutz des Patentrechts hat höheren Rang als die umfassende Versorgung der Menschen. Insbesondere Bevölkerungen im Globalen Süden gehen dabei leer aus.

Das insgesamt leistungsfähige Niveau der Gesundheitssysteme im Globalen Norden wird als Überlegenheit des Systems verkauft, dabei werden weder seine Potentiale ausgeschöpft, noch ist dieses Leistungsniveau allein der Wirtschaftskraft oder positiven medizinischen Traditionen geschuldet. Es sind die über Jahrzehnte durchgesetzten sozialen Forderungen der Gewerkschaften und anderer demokratischer Kräfte, die Mindeststandards und eine Grundversorgung erkämpfen und durchsetzen konnten und heute permanent verteidigen müssen. Es sind auch die Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheitsarbeiterinnen und ‑arbeiter aus anderen Ländern, ob im Niedriglohnbereich oder beim Fachpersonal, die zur Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens beitragen. Ihr Abzug aus wirtschaftlich schwach gehaltenen Regionen sowie die anhaltende Ausbeutung des Globalen Südens verschärft die Ungleichheit in der Entwicklung zwischen Nord und Süd.

„Das Gesundheitswesen ist – anstatt ein berechenbares System darzustellen – zu einem Mischmasch von körperschaftlichen Lebensgütern geworden, deren zentrales Anliegen es ist, die Profitabilität für Investoren von Wagniskapital so ertragreich wie möglich zu gestalten. Ein profitorientiertes Gesundheitswesen verlangt vom Arzt, dass er als eine Art Torhüter agiere, der über Zuteilung oder Ablehnung einer Krankenversorgung befinde. Ein profitorientiertes Gesundheitswesen ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. In dem Augenblick, in dem die Fürsorge dem Profit dient, hat sie die wahre Fürsorge verloren.“

Gerade in wirtschaftlich starken Ländern verfestigt sich der privatkapitalistische Sektor des Gesundheitswesens, werden Gesundheit und Krankheit immer stärker zur Ware und damit dem Zweck des Profits untergeordnet. In der Bundesrepublik beginnt die zunehmende Kommerzialisierung insbesondere des stationären Bereichs in der Mitte der 1980er Jahre. Seit 1991 hat sich der Anteil privater Krankenhäuser und ‑betten in Deutschland massiv erhöht. Diese allgemeine Entwicklung bekam mit der Einführung der sogenannten Fallpauschalen im Jahr 2003 zusätzlich Auftrieb. Das damit eingeführte Abrechnungssystem hat dazu geführt, dass über Behandlungen und Dauer des Krankenhausaufenthaltes nicht allein nach medizinischen Kriterien entschieden wird, sondern immer deutlicher danach, was sich gewinnbringend abrechnen lässt. Damit wurde die Gesundheitsversorgung nicht auf‑, sondern abgebaut. Es verstärkt sich für Patientinnen und Patienten die Abhängigkeit vom Einkommen, der öffentliche Gesundheitsdienst wird vernachlässigt, das Profitinteresse von Medizin- und Pharmakonzernen erschwert eine gleichberechtigte internationale Zusammenarbeit.

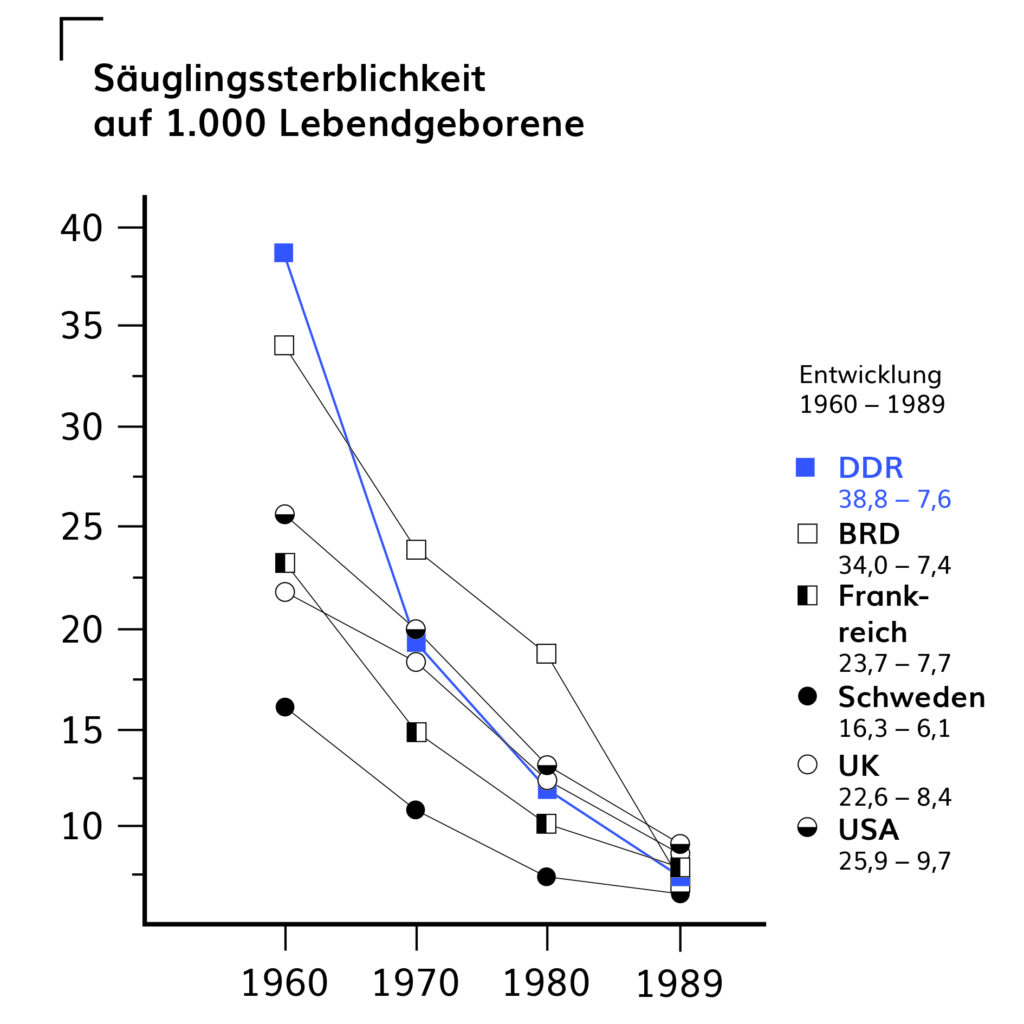

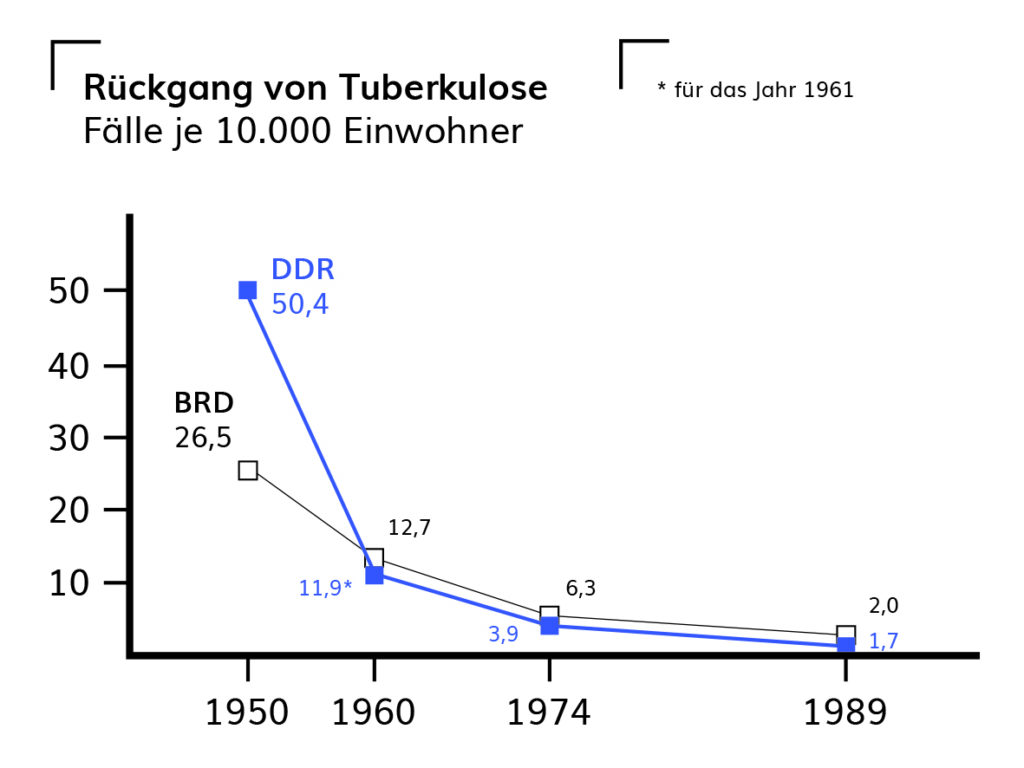

Dass es in der DDR gelungen ist, solch gute Ergebnisse zu erzielen, hängt neben dem Einfluss fortschrittlicher Gesundheitskonzepte aus dem 19. Jahrhundert und der Zeit der Weimarer Republik (1918–1933) mit der Umwälzung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der DDR zusammen. Zum einen schufen diese die Möglichkeit für ein neues Herangehen in Hinblick auf die Zielstellung und Gestaltung des Gesundheitswesens. Zum anderen blieben die weiteren Veränderungen in den Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen selbst nicht ohne Einfluss auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung.

Dieser Text behandelt den allgemeinen Charakter des Gesundheitswesens der DDR, der entlang einzelner zentraler Felder nachverfolgt werden soll. Der programmatische Titel „Der Sozialismus ist die beste Prophylaxe!“ wird dem Arzt und Gesundheitspolitiker Maxim Zetkin (1883–1965) zugesprochen. Zetkin, Sohn der internationalen Frauenrechtlerin und Kommunistin Clara Zetkin (1857–1933), spielte eine wichtige Rolle beim Aufbau des DDR-Gesundheitswesens. Dieser These von Zetkin wird in diesem Text nachgegangen, indem herausgestellt wird, welche Bedeutung der sozialistische Charakter der DDR für den Aufbau des Gesundheitssystems nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Dabei werden die Entwicklungen im Gesundheitswesen der DDR in ihrem Verlauf beschrieben, der nicht frei von Schwierigkeiten und Widersprüchen war. Die Erkenntnisse aus dem Aufbau eines für alle Menschen zugänglichen, wirksamen Gesundheitswesens im Rahmen der wirtschaftlichen Ressourcen können als Bezugsrahmen für künftige Kämpfe um eine bessere Gesundheitsversorgung auch international dienen.

2. Historische Ausgangsbedingungen

Vor dem Hintergrund der Industrialisierung im Deutschen Kaiserreich (1871–1918) waren für das städtische Proletariat verheerende soziale und gesundheitliche Zustände entstanden. Der revolutionären Sozialdemokratie gelang es 1883, die Einführung einer sozialen Krankenversicherung zu erkämpfen. Bis heute wird Otto von Bismarck, damaliger deutscher Reichskanzler, als weltweiter Vorreiter eines staatlichen Sozialsystems erinnert, das in Wirklichkeit von Arbeiterinnen und Arbeitern hart erkämpft wurde, denen die Regierung Zugeständnisse machen musste. Bismarck machte nie einen Hehl daraus, dass es ihm um die Zurückdrängung des politischen Einflusses der sozialistischen Arbeiterbewegung ging. So sagte er während einer Sitzung des Reichstags: „Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe und wenn nicht eine Menge Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt in der Sozialreform bisher gemacht haben, auch noch nicht existieren […].“ Die Einführung einer Versicherung, die Teile der Behandlungskosten im Krankheitsfall übernimmt, bedeutete einen Fortschritt, auch wenn die Arbeitsbedingungen selbst nicht verbessert wurden und zwei Drittel der Versicherungsbeiträge von den Arbeiterinnen und Arbeitern selbst zu leisten waren. In der Folge bildeten sich in der Zeit der Weimarer Republik um die Sozialdemokratische und die Kommunistische Partei Deutschlands (SPD und KPD) Strukturen einer selbstorganisierten Gesundheitsversorgung wie z.B. der Proletarische Gesundheitsdienst. Sie stellten mit Nachdruck die Forderung zum weiteren Ausbau der öffentlichen Gesundheitspflege.

Während des deutschen Faschismus (1933–1945) wurde die Medizin von den Nazis für die Durchsetzung der rassistischen und antisemitischen Ideologie von vermeintlich minderwertigen Menschen missbraucht und in nie gekanntem Ausmaß für Verbrechen gegen diese eingesetzt. Nach dem Ende des von Deutschland verursachten Zweiten Weltkrieges entstand eine katastrophale gesundheitliche Situation. Sie zeigte, wie Kriege auch lange nach dem Ende von militärischen Auseinandersetzungen noch viele zusätzliche Opfer erzeugen, etwa durch Seuchen, Krankheiten und Verletzungen. In der damaligen sowjetischen Besatzungszone waren die Krankenhäuser, viele Heilstätten und das gesamte Gesundheitswesen zerstört. Die Versorgung mit Medikamenten stockte. Seuchen traten auf, zusätzlich verschärft durch die große Zahl Geflüchteter und Umgesiedelter. Die Universitäten waren geschlossen, die Ärzteausbildung unterbrochen. An Tuberkulose starben nun doppelt so viele Menschen wie vor dem Krieg. Typhus, Cholera, Ruhr, Geschlechtskrankheiten und die sogenannten Kinderkrankheiten verbreiteten sich. Im Vergleich zum Vorkriegszustand hatte sich die Zahl der Ärzte und Ärztinnen halbiert, nicht wenige gingen in die westlichen Besatzungszonen. Etwa 45 % aller Ärzte und Ärztinnen waren Mitglied der Nazipartei gewesen, eine Reihe von ihnen in faschistische Verbrechen der Euthanasie oder in Konzentrationslagern verwickelt. Eine politisch und moralisch sehr schwierige Frage war der Umgang mit denjenigen Ärzten und Ärztinnen und anderen Gesundheitsberufen, die als Mitglieder der Nazipartei das faschistische System mitgetragen hatten. Ein differenziertes und zugleich pragmatisches Vorgehen wurde gesucht. Eine pauschale Entlassung aus ihrer beruflichen Tätigkeit, wie etwa bei Richtern oder Lehrerinnen und Lehrern aus gutem Grund praktiziert, kam schon wegen der gesundheitlichen Lage nicht in Frage. So wurde den Ärzten und Ärztinnen, die sich keiner Verbrechen schuldig gemacht hatten, ihre weitere Arbeit ermöglicht. Nicht wenige stellten sich später voll für das neue Gesundheitswesen zur Verfügung.

Für die nach dem Ende des Krieges mit der Verwaltung beauftragten Ärztinnen und Ärzte und anderen Gesundheitsarbeiter, von denen viele aus dem Widerstand, der Emigration oder aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft kamen, gaben die Beschlüsse der alliierten Siegermächte (Potsdamer Abkommen 1945), die vorgefundene Lage und die zugelassenen politischen Parteien Orientierung. Auch wenn während der Potsdamer Konferenz mehr oder weniger noch Konsens bei allen Besatzungsmächten über die notwendige Zerstörung der Nazistrukturen, die Enteignung oder mindestens Entflechtung der kapitalistischen Monopolwirtschaft bestand, wurden die Beschlüsse nur in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) konsequent umgesetzt. Im Hinblick auf die Notwendigkeit neuer Strukturen besonders in der ambulanten Medizin stellte die 1946 aus der Vereinigung von KPD und SPD hervorgegangene Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) sozial- und gesundheitspolitische Programme auf, die sich in hohem Maße auf die linken Forderungen und die in vielen Kommunen schon praktizierten Erfahrungen der Zeit der Weimarer Republik stützten.

„Da die volle Entfaltung des Gesundheitswesens erst in der sozialistischen Gesellschaft gewährleistet sein wird, so gibt es doch auch für das demokratische Deutschland einen Weg… Dieser Weg ist die Verstaatlichung des Gesundheitswesens. Nur so kann sich der Arzt in wirtschaftlich sicherer Stellung mit den vom Staat gewährten Mitteln dem Kranken ganz widmen. Nur so können die Errungenschaften der medizinischen Wissenschaft der gesamten Bevölkerung dienstbar gemacht … werden. Die Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Werktätigen ist eine der wichtigsten Lebensaufgaben des Volkes und eine Voraussetzung für den Neuaufbau … Daher muss der Gesundheitsschutz eine Angelegenheit des Staates und damit der Gesamtheit des Volkes werden. Das Ziel muss ein, jedem den Schutz seiner Gesundheit als der Grundlage für Lebensfreude und Leistungsfähigkeit zu sichern.“

Es galt nun, ein funktionierendes Gesundheitswesen aufzubauen. Zentrale und grundlegende Forderung war die Verstaatlichung der Einrichtungen des Gesundheitswesens, verbunden mit einem später in den Verfassungen der DDR verankerten Recht auf den Schutz der Gesundheit, kostenlose medizinische Behandlung bei einer Gesetzlichen Krankenversicherung und dem Grundsatz, den Schutz der Gesundheit als Aufgabe der gesamten Gesellschaft zu begreifen. Die wirksame Trennung medizinischer Erfordernisse von Kapitalinteressen der Wirtschaft war ein entscheidender zentraler Gedanke dabei. Besonders bei traditionell privat niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wurde erkannt, dass ihr damit objektiv verbundenes Unternehmertum der fortschreitenden Entwicklung der Medizin zuwiderläuft. Eine Erkenntnis, die schon im „Völkerbund“ – einer nach dem 1. Weltkrieg gegründeten internationalen Staatenvereinigung, Vorläufer der UNO – formuliert worden war.

In der Zeit von 1945 bis zur Gründung der DDR erfolgten gesundheitspolitische Entscheidungen in der sowjetischen Besatzungszone besonders in Form von insgesamt etwa 30 Befehlen der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) und wurden von der deutschen Wirtschaftskommission der SBZ, der neu geschaffenen Zentralverwaltung für Gesundheitswesen, den fünf Landesregierungen und deren Gesundheitsverwaltungen umgesetzt.

- 1945: Bildung der Zentralverwaltung für Gesundheitswesen und der Gesundheitsämter (Befehl Nr. 17)

- 1946: Aufhebung der Rassengesetze und anderer nazistischer gesetzlicher Vorschriften (Nr. 6); Befehl zur Tuberkulosebekämpfung (Nr. 297)

- 1947: Einführung eines einheitlichen Systems der Sozialversicherung (Nr. 28); Aufbau eines Betriebsgesundheitswesens (Nr. 234); Befehl zum Aufbau von Ambulanzen und Polikliniken (Nr. 272)

Weitere Befehle galten der Bekämpfung einzelner Infektionskrankheiten, der Einrichtung medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen und Einzelfragen.

Die Erfahrungen der Sowjetunion spielten eine wichtige Rolle, nicht nur weil sie Besatzungsmacht war. Das sowjetische Gesundheitssystem hatte sich bei seinem Aufbau stark an den sozialhygienischen und gesundheitspolitischen Positionen der deutschen Linken der Weimarer Republik orientiert. Nach der Revolution von 1917 und dem Bürgerkrieg 1917 bis 1922 baute die junge Sowjetunion als erster Staat in der Weltgeschichte ein Gesundheitssystem auf, das den allgemeinen freien Zugang der gesamten Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung garantierte. Mit dem von Nikolai Semaschko (von 1918 bis 1930 Volkskommissar für Gesundheit) eingeführten Modell wurden die medizinischen Einrichtungen und Leistungen komplett staatlich finanziert und zentralstaatlich geleitet als ein mehrstufiges System aus Krankenhäusern auf Land‑, Landkreis‑, Stadt‑, Regions-Ebene, ergänzt durch Spezialkliniken und Sanatorien. Das Recht auf kostenlose medizinische Versorgung wurde in der sowjetischen Verfassung von 1936 als eines der Grundrechte des sowjetischen Volkes verankert. Das sowjetische Gesundheitssystem stand Pate für die Umgestaltung des Gesundheitswesens in der Sowjetischen Besatzungszone, wurde jedoch nicht 1 zu 1 übernommen und unterschied sich beispielsweise im Grad der zentralen Organisation, aber auch in der nicht rein staatlichen Finanzierung. Das DDR-Gesundheitswesen stand auf drei finanziellen Säulen: Beiträgen aus der Sozialversicherung, staatlichen Subventionen zur Sozialversicherung und Mitteln aus dem Staatshaushalt.

3. Gesellschaftliches Konzept und Struktur des DDR-Gesundheitswesens

„Die Gesundheitspolitik wurde in der DDR als Gesamtheit der ideologisch-kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und medizinischen Maßnahmen verstanden, konzipiert und innerhalb der staatlichen und gesellschaftlichen Bereiche in unterschiedlicher Intensität und Qualität mit dem Ziel praktiziert, die äußeren Bedingungen des Lebens der Bevölkerung gesundheitserhaltend gestalten zu helfen und zu optimieren, mehr Gesundheit herbeizuführen, den kranken Menschen in Anwendung der Erkenntnisse und Erfahrung der modernen Medizin erfolgreich zu behandeln und zu betreuen sowie den unvermeidbaren Tod immer mehr zurückzudrängen.“

Die Schaffung sozialistischer Eigentumsverhältnisse in der DDR brachte wesentliche Grundvoraussetzungen in Hinblick auf die Gesundheitspolitik mit sich. Fragen der Gesundheit waren damit einheitlich dem Staat und seinen demokratischen Entscheidungsstrukturen unterworfen. Eine prophylaktische, das heißt krankheitsvorbeugende Perspektive wurde zu einem leitenden Anspruch. Gesundheitsschädliche Bedingungen in den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der Menschen sollten erkannt und nach Möglichkeit bekämpft werden. Damit knüpfte die DDR an die Traditionen der Sozialhygiene an und förderte diesen politischen und gesamtgesellschaftlichen Blick auf die Gesundheit mit eigenen wissenschaftlichen Strukturen für die Sozial‑, Arbeits‑, und Kommunalhygiene. Insbesondere die Ausrichtung auf den Gesundheitsschutz in den Betrieben und für Kinder und Jugendliche sowie auf ein modernes Konzept der ambulanten Versorgung – das poliklinische Prinzip – bringen diesen einheitlichen und gesamtgesellschaftlichen Charakter des Gesundheitswesens pointiert zum Ausdruck.

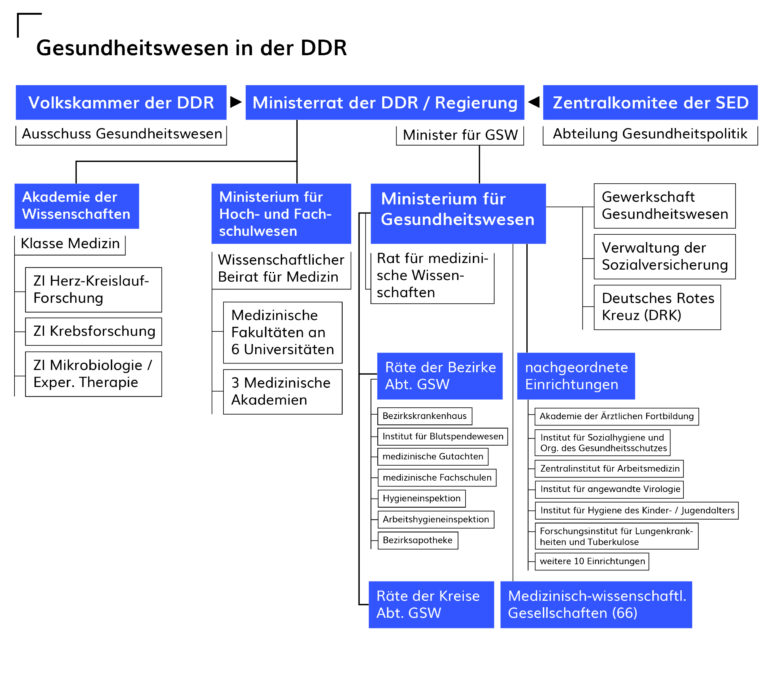

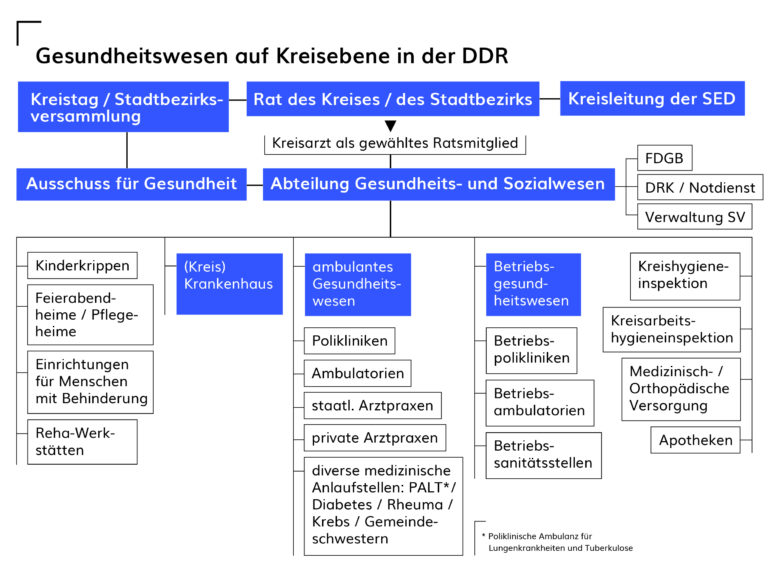

Es ergab sich folgerichtig, auch die Einrichtungen des Gesundheitswesens selbst als staatliches Eigentum zu entwickeln und sie einheitlich zu leiten und zu organisieren. Die heute in kapitalistischen Ländern vielerorts bestehende strukturelle Trennung zwischen dem sogenannten öffentlichen Gesundheitsdienst als staatlich finanziertem und in der Tendenz schwachem Bereich und dem privat organisierten großen Bereich der ambulanten und Krankenhausbetreuung war in der DDR überwunden. Die Beseitigung der unterschiedlichen Eigentumsformen machte die fachliche und organisatorische Umsetzung der angestrebten Einheit von vorbeugenden, therapeutischen und nachsorgenden Maßnahmen erst möglich. Es bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Ein- und Fachrichtungen des Gesundheitswesens – von der lokalen, ambulanten und allgemeinmedizinischen Betreuung bis zur spezialisierten stationären Behandlung. Sie bildeten ein umfassendes Netz von ineinandergreifenden Institutionen, dessen Arbeit das Ministerium für Gesundheit maßgeblich koordinierte. Der staatliche Charakter des Gesundheitswesens erleichterte eine einheitliche und in der Regel zügige Umsetzung wichtiger gesundheitlicher Maßnahmen, z.B. bei Epidemien oder anderen medizinischen Notlagen.

Eine fachlich plausible und zugleich territorial für die meisten Bürger gut erreichbare Krankenhausbetreuung wurde entwickelt. Das abgestufte System sah die Grundbetreuung in städtischen und kommunalen Kreiskrankenhäusern vor, spezialisierte Betreuungen hingegen in der Regel in den Bezirksstädten und die hochspezialisierte Betreuung an Universitäten oder einzelnen Standorten. Von den 1989 insgesamt 539 Krankenhäusern in der DDR, die über 163.300 Betten verfügten, waren 75 in konfessioneller Hand belassen. Diese ordneten sich in das staatliche System ein, blieben aber in der Zuständigkeit der Kirchen. Auch für den ländlichen Raum der DDR konnte so eine stetig verbesserte Versorgungsinfrastruktur entwickelt werden.

Alle Ärztinnen und Ärzte erhielten nach dem Studium ihre Approbation (Erlaubnis zur ärztlichen Berufsausübung) und einen bezahlten Arbeitsplatz. Sie waren jedoch verpflichtet, an einem Ort ihre Tätigkeit aufzunehmen – wenigstens für einige Jahre –, wo der Bedarf an Ärztinnen und Ärzten besonders groß war. Diese sogenannte Absolventenlenkung, zu der sich die Medizinstudierenden am Beginn ihres Studiums verpflichtet hatten, reagierte auf das auch international in vielen Ländern immer noch bestehende ernste Problem, eine territorial sachgerechte Verteilung der Ärztinnen und Ärzte und der Gesundheitsressourcen zu erreichen.

“Es kam der Punkt, wo man uns sagte: Du hast dich ja eigentlich verpflichtet, da zu dienen, wo die Gesellschaft dich braucht. Es gab viele, die in Berlin studiert haben, die dann alles mögliche versucht haben, um möglichst in Berlin zu bleiben und nicht etwa nach Cottbus oder Bitterfeld zu müssen – in die Braunkohle, in den Dreck. Ich habe gesagt: Gut, das sind Menschen, die haben ein Recht auf vernünftige ärztliche Betreuung. Die sollen dort nicht alleine gelassen werden und dann mache ich das eben. Das war für mich praktisch die Erfüllung eines Versprechens, das man gegeben hat, als Gegenleistung dafür, dass man gebührenfrei und sogar noch unter Bezug eines Stipendiums, also auch wirtschaftlich ohne Not, ein Studium absolvieren konnte. Das widerspricht auch heute in keiner Weise meiner Rechtsauffassung. Das war für mich völlig in Ordnung, das so zu machen.”

Die DDR führte ein neues System einer einheitlichen gesetzlichen Sozialversicherung ein, die die alte und heute immer noch in den kapitalistischen Ländern bestehende Zersplitterung und zum Teil gewerbliche Ausrichtung der Krankenversicherung überwand. Die Sozialversicherung der DDR umfasste ein umfangreiches Leistungsspektrum der Kranken‑, Unfall- und Rentenversicherung. Ihre politische und organisatorische Leitung oblag dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Monatliche Beiträge (10 % des Bruttolohns; maximal allerdings 60 Mark vom Beschäftigten selbst; die zweite Hälfte wurde vom Betrieb getragen) und zusätzliche staatliche Subventionen sicherten ihre Finanzierung ab. So konnte eine unentgeltliche Versorgung im Gesundheitswesen inklusive der Bereitstellung von Medikamenten abgesichert werden.

Die ausgebaute Gesetzgebung verdeutlicht das politische Gewicht, das die DDR Fragen der Gesundheit beimaß. Grundlegende gesundheitsrelevante Rechte und Pflichten nicht nur für die medizinische Betreuung selbst, sondern für die Wirtschaft, den Bildungsbereich, für die Gleichberechtigung der Frau, für den Kinder- und Jugendgesundheitsschutz bis hin zu den alten Menschen waren abgesichert. Dazu gehörten auch die international beachteten gesetzlichen Regelungen zur Abschaffung der Strafbarkeit für homosexuelle Taten (§ 175) im Jahre 1968 (die bereits seit den 1950er Jahren straffrei war) und zur Fristenlösung für Schwangerschaftsabbrüche §218 (1972), genauso wie die Widerspruchslösung bei Organtransplantationen (1975) oder die staatliche Haftung bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen (1987). Das Recht auf den Schutz der Gesundheit, auf eine jedermann zugängliche medizinische Betreuung unabhängig von seiner sozialen Lage wurde schon in die erste Verfassung der DDR von 1949 mit aufgenommen und auch in den zwei nachfolgenden Verfassungen von 1968 und 1974 verankert.

Artikel 35

(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Schutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft.

(2) Dieses Recht wird durch die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, die Pflege der Volksgesundheit, eine umfassende Sozialpolitik, die Förderung der Körperkultur, des Schul- und Volkssports und der Touristik gewährleistet.

(3) Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungssystems werden bei Krankheit und Unfällen materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Arzneimittel und andere medizinische Sachleistungen gewährt.

Damit trug die DDR der inzwischen beschlossenen UNO-Menschenrechtskonvention von 1948 über das Recht auf Gesundheit Rechnung, welches nach wie vor weder weltweit anerkannt, noch in vielen Ländern auch nur ansatzweise umgesetzt wird. Die Grundrechtecharta der Europäischen Union hält es seit dem Jahr 2009 fest, und es findet sich mittlerweile in einer Reihe nationaler Verfassungen. In der bundesdeutschen Verfassung ist dieses Recht ausdrücklich nicht enthalten. In der DDR wurde das Gesundheitswesen mit diesem gesellschafts- und gesundheitspolitischen Ansatz im Verlauf von vier Jahrzehnten schrittweise, aber systematisch auf- und ausgebaut.

Das Gesundheitswesen war ein hochkomplexer gesellschaftlicher Bereich, in dem fast 600.000 Menschen arbeiteten (etwa 7 Prozent aller Beschäftigten). Neben den Krankenhäusern und den ambulanten medizinischen Kapazitäten gehörten dazu die medizinischen Lehr- und Forschungseinrichtungen, eine Reihe von Spezialinstituten, ein System der Schnellen Medizinischen Hilfe, aktive medizinisch-wissenschaftliche Gesellschaften, das ärztliche Begutachtungswesen, Einrichtungen der Gesundheitsaufklärung und Gesundheitserziehung wie das international renommierte Deutsche Hygienemuseum in Dresden, medizinische Verlage und Fachzeitschriften und nicht zuletzt eine leistungsfähige pharmazeutische Industrie. Das Industriekombinat GERMED mit 13 Betrieben und drei Forschungsinstituten mit etwa 15.000 Beschäftigten produzierte mit etwa 1.300 verschiedenen Humanpharmaka 80–90 % des Arzneimittelbedarfs der DDR. Es exportierte darüber hinaus vor allem in die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder. Der Bedarf an Arzneimitteln wurde durch die von Bezirksapothekerinnen und ‑apothekern geleiteten „Pharmazeutischen Zentren“ ermittelt. Apotheker und Apothekerinnen arbeiteten eng mit Ärzten und Ärztinnen zusammen, was eine optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten ermöglichte und bei auftretenden Versorgungsengpässen nützlich war. In ihren Entscheidungen waren beide frei von gewinnorientierten Erwägungen.

4. Widersprüche und Probleme

Der Aufbau und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens in der DDR entwickelten sich nicht konfliktlos, es kam zu Widersprüchen zwischen gesundheitlichen Zielen und ökonomischen Möglichkeiten. Manche der erklärten und angestrebten Ziele konnten vor allem aus ökonomischen Gründen nicht oder nicht ausreichend erreicht werden.

Dabei können die Entwicklungen und auch die Probleme und Widersprüche im Gesundheitswesen letztlich nur als ein Spiegelbild der Gesamtentwicklung der DDR verstanden werden. Wirtschaftliche Schwierigkeiten oder unterschiedliche Schwerpunkte im ökonomischen Aufbau, ebenso wie politische Auseinandersetzungen mussten sich auch gesundheitspolitisch niederschlagen. So führte beispielsweise das Programm der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ ab 1971 einerseits zu großzügigen Zuwendungen in das Gesundheitswesen, andererseits machten sich auch im Bereich der Gesundheit zunehmende wirtschaftliche Disproportionen, auf Basis eines allgemeinen Investitionsrückstandes, bemerkbar.

Das betrifft z.B. den baulichen Verschleiß von Krankenhäusern und die Knappheit bestimmter Verbrauchsmaterialien, was die tägliche Arbeit erschwerte. In den letzten Jahren konnte die DDR moderne Medizintechnik, die in westlichen Industrieländern entwickelt wurde, nicht mehr im notwendigen Umfang importieren, ein Teil davon unterlag dem Embargo des Westens gegen die sozialistischen Länder. Während neue diagnostische und therapeutische Methoden Fortschritte bei bestimmten Erkrankungen ermöglichten, die mit herkömmlichen Mitteln nur schwer oder gar nicht zu erreichen waren, fehlte es der DDR zum Teil an entsprechender Ausrüstung.

In den 80er Jahren kam es innerhalb wissenschaftlicher Kreise, angesichts von Materialengpässen und auch in Hinblick auf die Bewältigung drängender gesundheitlicher Aufgaben, zu gesundheitspolitischen Auseinandersetzungen. Die Perspektive auf die Vorbeugung von Krankheiten und die Einbeziehung breiter gesellschaftlicher Bereiche und Akteure blieb dabei bis zuletzt ein entscheidendes Merkmal der Gesundheitspolitik. Die Frage allerdings, welche krankheitsverursachenden Bedingungen wesentlich angegangen werden konnten und sollten, war teilweise umstritten. Mit Maßnahmen zur Aufklärung und Förderung gesunder Lebensweisen sollten beispielsweise insbesondere Probleme wie Übergewichtigkeit, Alkoholmissbrauch, Mängel im hygienischen Verhalten und die Zunahme des Rauchens bei Jugendlichen bekämpft werden. Von Sozialmedizinerinnen und ‑medizinern wurde diese Fokussierung auf Verhaltensfragen gegenüber der Verbesserung allgemeiner sozialpolitischer Rahmenbedingungen mitunter in Frage gestellt und kritisiert.

Diese Auseinandersetzungen zeigen: alltägliche Schwierigkeiten ebenso wie grundsätzlichere Entwicklungsprobleme waren politisch diskutierbar. Neben vielen weiteren Strukturen boten beispielsweise die zweimonatlichen Bezirksärztetagungen und die alle zwei bis drei Jahre stattfindenden Kreisärztekonferenzen die Möglichkeit zur intensiven gesundheitspolitischen Beratung und somit zur Lösung von Problemen.

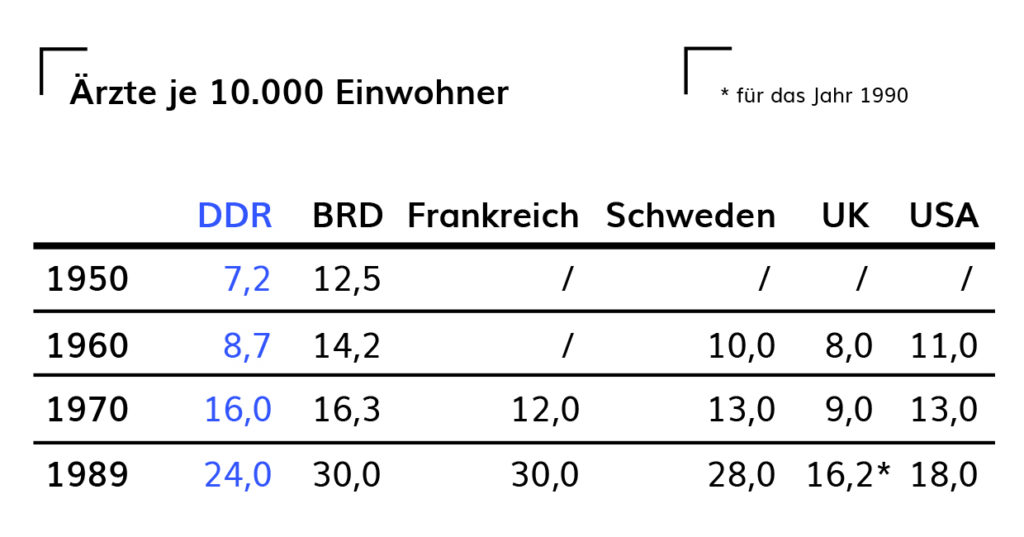

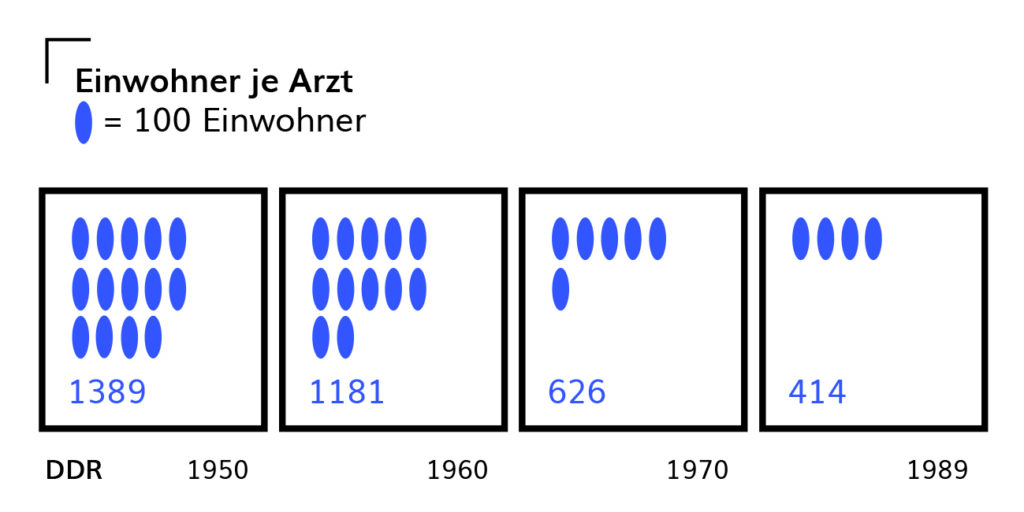

Während der gesamten Zeit der DDR wirkte die Systemkonfrontation mit dem Westen in vielseitiger Weise auf die Entwicklungen im Gesundheitswesen. Auf ideologischer, politischer und wirtschaftlicher Ebene wurde Einfluss genommen. Im besonderen Maße betraf das den eingeschränkten Zugang zu medizinischem und technischem Material, sowie den Zugang zu internationaler Forschung und die Abwerbung von Arbeitskräften durch die Bundesrepublik. Dass Ärztinnen und Ärzte bei gesellschaftlichen Umbrüchen eine wichtige Rolle einnehmen, erlebte die DDR durch deren Abwanderung in den Westen vor 1961 am eigenen Leib. Ähnlich erging es Kuba, wo es neben Ärzten wie Che Guevara, die sich der Revolution zur Verfügung stellten, viele Ärztinnen und Ärzte gab, die nach 1960 die Insel Richtung USA verließen. Gegenwärtig wird der sogenannte „Brain drain“, die Abwanderung von Ärztinnen und Ärzten und anderen Hochschulberufen aus den sie ausbildenden Heimatländern, in denen sie zumeist selbst dringend gebraucht würden, kaum noch thematisiert. Seine weitreichenden Konsequenzen insbesondere für Entwicklungsländer werden totgeschwiegen oder als positiver Aspekt der Globalisierung verkauft.

Die seinerzeit in und auf Kosten der DDR ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte lockte eine bessere Bezahlung oder die Gegnerschaft zu den gesellschaftlichen Umwälzungen in den Westen, aber in den Nachkriegsjahren auch die Möglichkeit, sich als ehemaliges Mitglied der Nazipartei einer möglichen Strafverfolgung zu entziehen. Da Ärztinnen und Ärzte aus der DDR als gut ausgebildet galten, nutzte die BRD den Aufruf zur Flucht als bewusstes Mittel der Abwerbung. Die Abwanderung zu dieser Zeit war so massiv, dass es, um den Verlust auszugleichen, mindestens fünf zusätzliche Jahrgänge aller Absolventen des Medizinstudiums der DDR gebraucht hätte.

Insbesondere das Problem der Abwanderung der Ärztinnen und Ärzte macht deutlich, dass eine Analyse und Beurteilung der Entwicklung im Gesundheitswesen der DDR nicht um eine genaue Untersuchung der historischen Bedingungen herumkommt. Das einfache Hervorheben und Überbetonen von Mängeln und Problemen führt weg von einer tatsächlichen Analyse und Beurteilung des Konzepts und der entstandenen Struktur des Gesundheitswesens. Eine kritische Beurteilung, nicht nur des Gesundheitswesens, sondern auch allgemein der DDR, muss sich letztlich immer entscheiden, ob sie die Ursachen der Schwierigkeiten in der Entwicklung historisch sehen und einordnen und aus der DDR lernen will oder ob sie allein mit dem Ziel geübt wird, die DDR und den Sozialismus zu diffamieren.

5. Die poliklinische Idee – Weg zu einer modernen ambulanten medizinischen Betreuung

5.1. Der Unterschied zwischen Privatpraxis und Poliklinik

In einem modernen, demokratisch organisierten und alle Bevölkerungsschichten erfassenden Gesundheitswesen spielt die ambulante medizinische Betreuung eine sehr große, wenn nicht entscheidende Rolle. „Ambulant“ bedeutet, dass die Betreuung von Patientinnen und Patienten in der Regel außerhalb von Krankenhäusern, in der eigenen Wohnumgebung, aber auch allgemein im sozialen Lebensumfeld ohne einen stationären Aufenthalt stattfindet. Sie sorgt dafür, dass die Menschen an ihren Wohn- und Lebensorten unmittelbar notwendige medizinische Hilfe erhalten, von vorbeugenden Maßnahmen über die Therapie bis hin zur Nachsorge und rehabilitativen Maßnahmen. Eine funktionierende ambulante Betreuung bietet eine schnelle und direkte Versorgung, führt durch die Nachsorge, vermeidet einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus und beugt im besten Falle Erkrankungen vor.

„Besteht nicht (…) die wirkliche Freiheit des Arztes darin, dass ihm die Mittel in die Hand gegeben sind, die Gesundheit jedes einzelnen Bürgers ohne Begrenzung zu sichern? Durch den Aufbau des staatlichen Gesundheitswesens sind die Ärzte nicht mehr materiell am Kranksein des Menschen interessiert, sondern können tatsächlich als Hüter und Wahrer der Gesundheit tätig werden.“

Beim Aufbau des Gesundheitswesens in der DDR als staatliches, nicht auf privatkapitalistischem Eigentum beruhendes System, stellte sich die Umgestaltung und Neuformierung der ambulanten medizinischen Betreuung der Bevölkerung strukturell wohl als das weitreichendste, ja, revolutionäre Element dar.

Die Etablierung der ambulanten Strukturen in allen Lebensbereichen sollte ein Gesundheitswesen garantieren, welches die Bürgerinnen und Bürger nicht nur bei Krankheiten in Anspruch nahmen, sondern dass sie medizinisch beratend und unterstützend durch ihr Leben begleitete, um so auch für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen. Das konnte nur durch die Änderung der Eigentumsfrage ermöglicht werden, die das Gesundheitswesen einer staatlichen Planung nach Notwendigkeit und Bedürfnis unterzog und so die ökonomische Abhängigkeit der ambulanten Versorgung von der Krankheit der Menschen überwand.

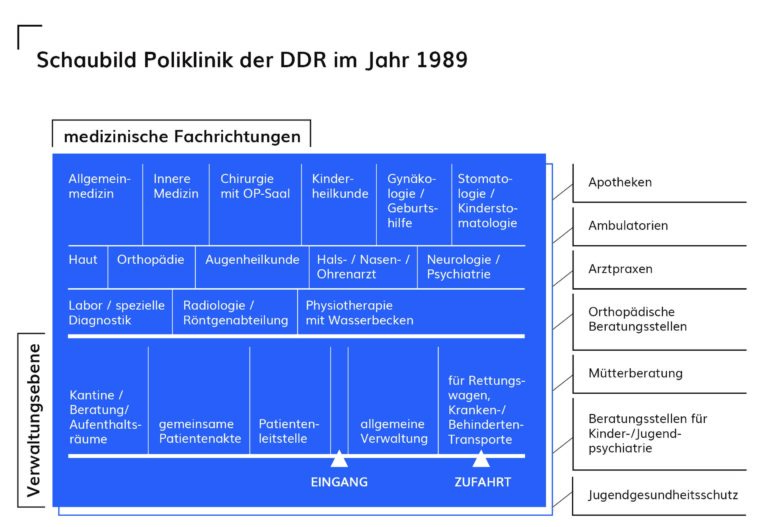

Mit dem Ausbau von Polikliniken, staatlichen Arztpraxen und weiteren Strukturelementen sollten die Einschränkungen, denen privat niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in ihrer Einzelpraxis unterliegen überwunden werden. Sie sollten als Angestellte mit einem angemessenen Einkommen ihre medizinischen Entscheidungen unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen treffen können. Ihnen sollten Labor und medizinische Technik unmittelbar zur Verfügung stehen. Die fachliche Zusammenarbeit mit anderen ärztlichen Kollegen in der Ambulanz und in den Krankenhäusern sollte ohne bürokratische Hürden möglich sein. Die poliklinische Idee bezeichnet eine Art und Weise der ambulanten medizinischen Betreuung, bei der Ärzte und Ärztinnen und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unabhängig von persönlichen wirtschaftlichen Erwägungen unkompliziert zwischen den einzelnen Fachgebieten sowie mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten und die Einheit von vorbeugenden, therapeutischen und nachsorgenden Maßnahmen gestalten können.

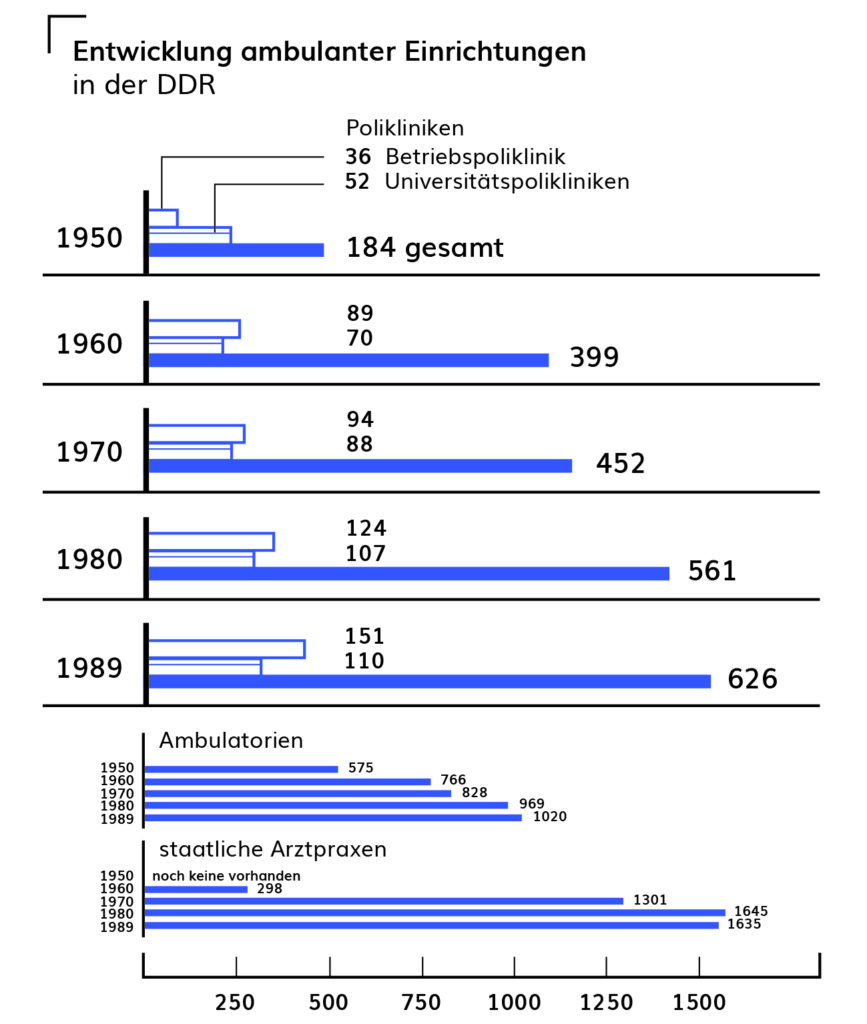

In der DDR definierte sich eine Poliklinik als eine staatliche ambulante medizinische Einrichtung, in der mindestens die sechs folgenden Fachabteilungen vorhanden und ärztlich besetzt sein müssen: innere Abteilung, stomatologische Abteilung, gynäkologische Abteilung, chirurgische Abteilung, pädiatrische Abteilung und eine allgemeinärztliche Abteilung. Sie verfügt über ein klinisch diagnostisches Laboratorium, eine physiotherapeutische Abteilung (mit Wasserbecken) und eine Röntgeneinrichtung. Das kleinere Ambulatorium verfügte über mindestens drei verschiedene Fachgebiete, zumeist Allgemeinmedizin, Innere und Kinderabteilung. Die Polikliniken und Ambulatorien waren in einem eigenen Gebäude „unter einem Dach“ untergebracht, mehr als ein Drittel war angegliedert an Krankenhäuser und an Universitätskliniken, fast jede vierte Poliklinik fungierte als Betriebspoliklinik. Den Polikliniken territorial zugeordnet waren in der Regel staatliche Arztpraxen und auch bestimmte Beratungsstellen an anderen Orten wie zum Beispiel die sogenannten poliklinischen Abteilungen für Lungenkrankheiten und Tuberkulose.

Im Unterschied zu der in der Vergangenheit über viele Jahrzehnte üblichen Arztpraxis in Wohnhäusern waren dafür neue Zweckbauten erforderlich. Einzelne Vorläufer hatte es in der Zeit der Weimarer Republik z.B. mit dem „Haus der Gesundheit“ von 1923 in Berlin gegeben. Es wurden deshalb in den 1950er Jahren entsprechende Typenprojekte durch Architekten der Bauakademie der DDR und deren damaligen Präsidenten Kurt Liebknecht entwickelt. Der Bau von Polikliniken oder Ambulatorien in den neuen großen Neubausiedlungen gehörte seit Beginn der 1970er Jahre zu den Pflichtaufgaben des Wohnungsbauprogramms. Vor allem für Berlin, andere große Städte und Industriezentren wurden größere Polikliniken mit jeweils 50 Arzt- und Zahnarztplätzen gebaut.

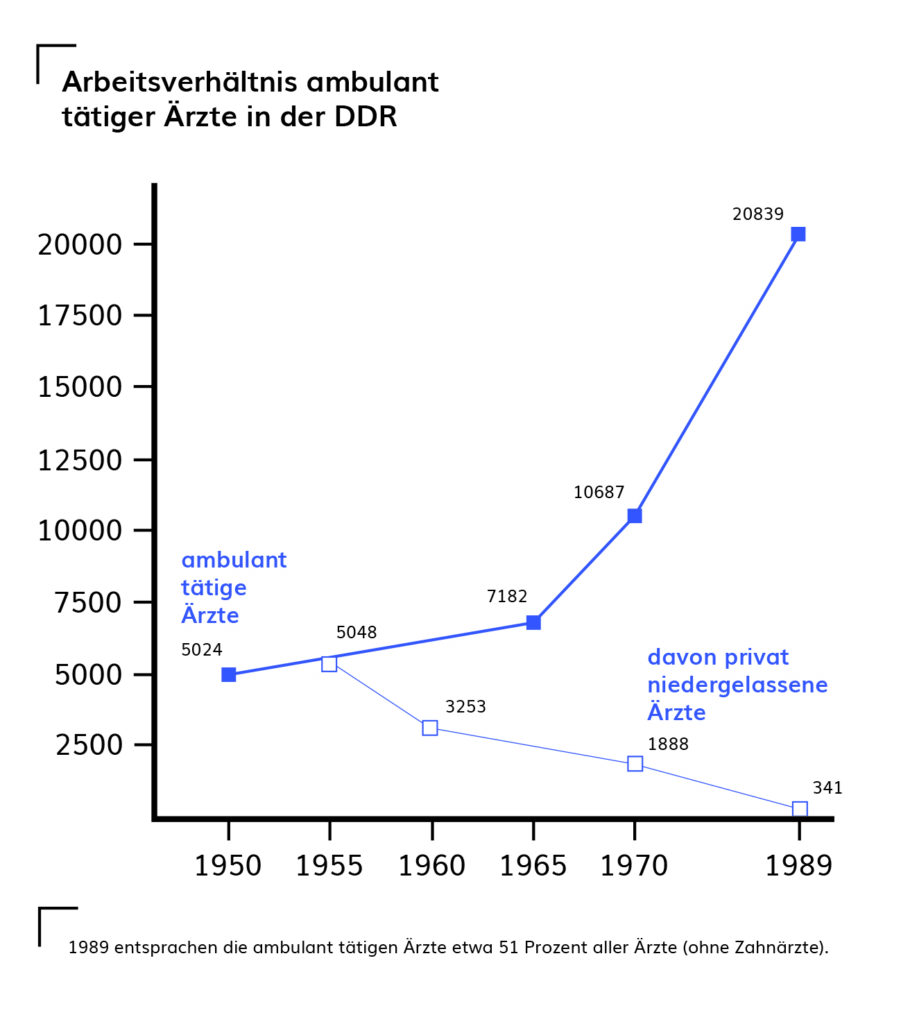

Während die Versorgung in Krankenhäusern auf einer längeren Tradition sowohl in ihrem fachlichen Profil als auch in den baulichen Erfordernissen aufbauen konnte, stellte sich das im ambulanten Bereich auch mit Blick auf die neuen politischen Ziele anders und auch schwierig dar. Skepsis und auch Widerstand unter den Ärztinnen und Ärzten gegen die poliklinische Idee waren groß, die anvisierte Zusammenarbeit verschiedener Ärztinnen und Ärzte unter einem Dach und dann noch im Status eines Angestellten widersprach den verwurzelten Traditionen und dem Selbstverständnis der Idee, ja des Mythos des niedergelassenen, auf eigene Rechnung tätigen „freiberuflichen“ Arztes. Sie wurde systematisch von konservativen einflussreichen ärztlichen Standesorganisationen schon in der Weimarer Republik, aber auch nach 1945 bekämpft. Die Vorteile mussten zudem auch in der Ausstattung der gegründeten Polikliniken mit Labor oder anderen Kapazitäten gezeigt werden. Wenn auch die ersten Polikliniken wie in Schwerin oder im Land Brandenburg in einigermaßen geeigneten Gebäuden eingerichtet wurden und sich ihre Zahl stetig vergrößerte, dauerte dieser Prozess einige Jahre. So sicherten privat niedergelassene Ärztinnen und Ärzte noch viele Jahre einen großen Teil der ambulanten Betreuung ab. 1955 waren mit 5.048 weit mehr als die Hälfte der ambulanten Ärztinnen und Ärzte noch privat niedergelassen. 1970 waren es immer noch 18 Prozent. Im Prozess der deutschen Vereinigung in den Jahren 1989/90 stellte sich der Unterschied in den Strukturen im ambulanten medizinischen Bereich zwischen der Bundesrepublik und der DDR am größten dar: Auf der einen Seite die fast ausschließlich in Einzelpraxen privat niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Bundesrepublik, wo 1988 die etwa 68.000 Kassenärzte und ‑ärztinnen zum allergrößten Teil auf diese Weise praktizierten. Auf der anderen Seite das System der poliklinischen Arbeit mit angestellten Ärztinnen und Ärzten in der DDR.

Man muss aus heutiger Sicht den fachlichen Mut und die Überzeugung von dem sich als medizinisch sinnvoll erweisenden Weg der verantwortlichen Medizinerinnen und Gesundheitspolitiker bewundern. Es ist schrittweise gelungen, die Ärzteschaft für die poliklinische Idee zu gewinnen und auch mit dem zügigen Bau von Ambulatorien und Polikliniken ihrer Aufgabe eine adäquate bauliche Hülle zu geben und so die nicht bestreitbaren praktischen Vorteile für die Patientinnen und Patienten zu realisieren. Dieser Prozess vollzog sich bis 1961 bei offenen Grenzen im „Wettbewerb“ mit dem überkommenen und wirtschaftlich und politisch wieder favorisierten System der Privatniederlassung der Ärztinnen und Ärzte in der Bundesrepublik. Die westdeutsche Regierung lockte zahlreiche gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte mit hohen Gehältern und Privilegien gezielt zur „Flucht“. Damit stand die DDR vor der komplizierten Aufgabe, der sich bereits die Bolschewiki nach der Oktoberrevolution gegenübersahen, wie nämlich spezialisierte Fachkräfte und eine im Kapitalismus privilegierte Intelligenz für den Aufbau des Sozialismus gewonnen werden kann. Die SED entschied sich Ende der 1950er Jahre in Anbetracht der hohen Abwanderungszahlen der medizinischen Intelligenz entgegenzukommen und setzte zum Teil auch materielle Anreize ein, um den Ärztinnen und Ärzten ihre Arbeit und ihr Leben in der DDR zu erleichtern. Die weitere Entwicklung weg von privat niedergelassenen hin zu angestellten Ärztinnen und Ärzten setzte sich in den folgenden Jahren trotzdem durch.

Obwohl bis zur Sicherung der Grenzen und dem Bau der Mauer 1961 einige Tausend Ärztinnen und Ärzte die DDR verließen, nahm ihre Zahl 1988 mit etwa 41.000 im europäischen Vergleich einen vorderen Platz ein und hatte sich seit 1949 mehr als verdreifacht. Die Zahl der im Gesundheitswesen der DDR Beschäftigten war vergleichbar mit anderen entwickelten Ländern. Ein Vergleich der Ärztedichte mit anderen Ländern darf jedoch die Bedeutung der Strukturveränderung der Versorgung nicht übergehen. Das einheitliche System des Gesundheitswesens der DDR ermöglichte einen effizienten Einsatz des medizinischen Personals. Ein abgestimmtes, den internationalen Standard mitbestimmendes System der Aus‑, Weiter- und Fortbildung hatte im Vergleich zur BRD und anderen Ländern den praktischen Ärzten und Ärztinnen eine gleichwertige Bedeutung mit den Fachärzten und ‑ärztinnen zugemessen und zugleich einem jeden die Facharztausbildung ermöglicht. Auch Schwestern und Pflegepersonal erhielten eine allgemeinmedizinische Ausbildung auf hohem akademischem Niveau. Das Medizinstudium wurde für Kinder aus allen sozialen Schichten zugänglich, es war durch Stipendien und andere Vergünstigungen sozial abgesichert, was zu relativ geringen Abbruchquoten beitrug. Der Anteil von Frauen betrug zeitweise mehr als die Hälfte. Auch wenn nach dem Ende der DDR vielen Menschen ihre Anerkennung genommen wurde, wagte sich im Unterschied zu anderen Hochschulberufen niemand, die berufliche Qualifikation der Ärzte und Ärztinnen der DDR ernsthaft in Frage zu stellen. Zahlreiche Hochschullehrerinnen und ‑lehrer, wissenschaftlich ausgewiesene Ärzte und Ärztinnen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden jedoch aus politischen Motiven entlassen.

5.2. Arbeitsweise einer Poliklinik

Ärztinnen, Ärzte und anderes medizinisches Personal wurden im Angestelltenverhältnis staatlich vergütet. Deshalb spielte im Arzt-Patienten-Verhältnis und bei den ärztlichen Entscheidungen dieser wirtschaftliche bzw. finanzielle Aspekt keine Rolle. Im Unterschied zur privat niedergelassenen Praxis war in einer Poliklinik schon deshalb eine unbürokratische fachliche Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachbereichen Realität. Labor- und Röntgenleistungen konnten unmittelbar abgefordert werden und lagen in der Regel schon nach kurzer Zeit bzw. noch während des Arzttermins vor. So war auch eine bessere Auslastung und Nutzung medizintechnischer Geräte in einer Poliklinik möglich, die betriebswirtschaftlich einfach günstiger sein musste als in einer Einzelpraxis.

Die Poliklinik organisierte ihre Arbeit mit einer einheitlichen Patientenakte, die jedem behandelnden Arzt und jeder behandelnden Ärztin beziehungsweise jeder Fachabteilung zur Verfügung stand. Die Besetzung einer Poliklinik mit mehreren Ärzten und Mitarbeitern ermöglichte deutlich längere Öffnungszeiten für die Bürger und Patienten einschließlich unkomplizierter Vertretungsregelungen bei Urlaub oder Krankheit. Die arbeitsrechtliche Gleichstellung als Angestellte, aber auch die Mitgliedschaft von Ärztinnen und Ärzten, Schwestern und Pflegern in der gleichen Gewerkschaft Gesundheitswesen sowie die sich herausbildenden Formen der innerbetrieblichen Zusammenarbeit (z.B. regelmäßige Dienst- oder Arbeitsberatungen, feste Arbeitskollektive, „Sozialistischer Wettbewerb“) förderten eine kollegiale Zusammenarbeit. Neue Wege der ärztlichen Arbeit waren ohne die Unterstützung der Schwestern und Pfleger schwer umzusetzen. Im Laufe der Jahre bildeten sich berufsständische Hierarchien auch im Pflegebereich völlig zurück.

„Dass ein Arzt immer daran denken muss, wie er sein Einkommen sichert und darauf angewiesen ist, dass Kranke zu ihm kommen, das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen eine andere Lösung finden. Nämlich den Arzt zu begreifen als vom Staat angestellten, gutbezahlten Menschen, der unabhängig von seinem Einkommen, von seiner Existenz ärztlich handeln kann. Das war eine der Grundideen in der DDR. Eine zweite war, dass die moderne Wissenschaftsentwicklung mit dieser Einzelpraxis im Grunde genommen nicht zusammenpasst. Ich brauche Strukturen, wo der Zugang zum Labor, zum Röntgen, zu den Fachkollegen erleichtert wird. Diese beiden fachlichen Grundideen haben dazu geführt, dass Schritt für Schritt Polikliniken, Ambulatorien, also letzten Endes bauliche Hüllen entstanden sind, die so etwas möglich machten. Das war ein langer Prozess gegen den es auch Widerstand gab.“

Ein entscheidender Unterschied und Vorteil der Poliklinik-Struktur war, dass Aufgaben und Leistungen der vorbeugenden Medizin, so zum Beispiel die Reihenuntersuchungen für Kinder oder die Schwangeren- und Mütterberatung, aber auch die Dispensaire-Betreuung bestimmter Patientengruppen als normaler Teil der Arbeit integriert waren und mit dem kurativen Teil der ärztlichen Arbeit und der normalen Sprechstunden- und Hausbesuchstätigkeit gut abgestimmt und geplant werden konnten. Die Dispensaire-Betreuung beschreibt die Früherfassung und kontinuierliche medizinische Behandlung für spezifische chronische Krankheiten wie beispielsweise Diabetes. Die gegenwärtig anhaltende starre Trennung zwischen den Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und den Leistungen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte war hier zum Nutzen der Patientinnen und Patienten und einer effektiven Organisation überwunden. So gehörte zur Arbeit der Kinderärztinnen und ‑ärzte neben ihrer normalen Sprechstunde die regelmäßige Betreuung zugeordneter Kindergärten und Kinderkrippen ebenso wie die Mütterberatung.

Die Polikliniken hatten nicht nur die Aufgabe, sondern auch gute Voraussetzungen für den medizinisch-fachlichen Erfahrungsaustausch und eine regelmäßige arbeitsplatzbezogene berufliche Fortbildung des Personals. In den letzten Jahren der DDR wurde unter dem Begriff der „Ambulanten Visite“ die regelmäßige fachliche Konsultation zwischen den Poliklinikärzten gefördert und ausgebaut. Die fachliche Autonomie der einzelnen Ärztinnen und Ärzte in ihren Sprechstunden war auch in den Polikliniken lange hergebrachtes Selbstverständnis ambulanter ärztlicher Tätigkeit. Im Unterschied zur seit Jahrzehnten üblichen Praxis in Krankenhäusern mit Visite, Oberarztvisite, Chefvisite (mit eventuellen Korrekturen ärztlicher Entscheidungen) waren (und sind auch heute) die ambulanten Ärztinnen und Ärzte praktisch nur mit ihrer Person für die medizinischen Entscheidungen verantwortlich. Mit der ambulanten Visite wurden nun strukturiert gemeinsam unter den Ärztinnen und Ärzten komplizierte Fälle, die Anwendung neuer Medikamente oder neue Therapieempfehlungen besprochen. In größeren Polikliniken waren Aufnahmeärzte für neue Patienten (auch Patientenleitstelle) tätig.

Die Polikliniken waren wichtige Partner für die kommunalen Verwaltungen zur Umsetzung gesundheitlicher Ziele im Territorium. Sie waren eingeordnet in die Abläufe bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Epidemien und bestimmten Notfällen. So konnten Kräfte umgruppiert, Notbetten aufgestellt, eine scharfe Trennung zwischen septischen und aseptischen Bereichen realisiert werden. So wurden vielfach auch abgestimmte Aktionen zur gesunden Lebensführung, zur Aufklärung über die Gefahren des Rauchens und ähnliches organisiert. Auf sozialem Gebiet war es ein großer Vorteil, nicht nur eine geregelte Arbeitszeit für Ärztinnen und Ärzte und alle Mitarbeitenden zu gewährleisten, sondern sie selbst betriebsärztlich zu betreuen, Mittagessen oder Kantinenversorgung anzubieten bis hin zur Möglichkeit, die Kinder in eigenen Ferienlagern oder in Ferienlagern kooperierender Einrichtungen unterzubringen.

5.3. Die ambulante medizinische Versorgung in der DDR

Die staatliche ambulante Versorgung wurde kontinuierlich ausgebaut. 1980 waren von den fast 19.000 ambulanten Ärztinnen und Ärzten 60 Prozent in Polikliniken beschäftigt (im Durchschnitt 18–19 Ärztinnen und Ärzte je Poliklinik), und 18,5 % in den über 1.000 Ambulatorien, 11 % in den rund 1.700 staatlichen Arztpraxen. Jeder Bürger und jede Bürgerin der DDR konsultierte durchschnittlich zehnmal in einem Jahr einen ambulanten Arzt oder eine ambulante Ärztin. Auf einen ärztlichen Arbeitsplatz kamen 4,8 andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 1989 gab es 13.690 ambulante Einrichtungen in der DDR.

Eine Herausforderung für die ambulante medizinische Betreuung bedeutete die Gewährleistung einer Versorgung in ländlichen Gebieten mit geringer Einwohnerzahl und dörflichen Strukturen. Der Landbevölkerung, die in größerer Entfernung zu den Gesundheitseinrichtungen in den Städten lebte, sollte der selbe Zugang ermöglicht werden wie der städtischen Bevölkerung. So wurde baulich schon Anfang der 1950er Jahre der Typ des sogenannten Landambulatoriums entwickelt und an vielen Standorten gebaut. Sie hatten wiederum Außenstellen mit zeitweiliger ärztlicher Besetzung. In vielen Dörfern sicherten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, später auch staatliche Arztpraxen eine Grundbetreuung, oft mit Sprechstunden an ausgewählten Tagen und Hausbesuchen.

Die Anzahl dieser Ambulatorien mit bis zu drei Arztplätzen stieg von 1953 bis 1961 von 250 auf schon 377, 1989 bestanden schließlich 433. Parallel wurde das vorhandene Netz von Gemeindeschwesternstationen vergrößert. Schon 1953 gab es 3.571 solcher Stationen, auch um den Ärztemangel etwas abzufangen. Ihre Zahl entwickelte sich von 4.585 im Jahr 1961 über 5.061 in 1975 auf schließlich 5.585 bis zum Ende der DDR 1989.

„Von Anfang an gab es in der Arbeit der Gemeindeschwestern keine Trennung von Krankenpflege und Sozialarbeit. Als 1958 das Sozialwesen dem Gesundheitswesen angeschlossen wurde, war das für die Gemeindeschwestern völlig logisch. … In Dörfern, in denen es keinen Arzt gab, war die Gemeindeschwester für alles verantwortlich, was Gesundheit, Soziales und Hygiene betraf. Manche wurden in den Rat der Gemeinde aufgenommen, einige auch stellvertretende Bürgermeisterinnen.“

Nach 1989/90 wurde rigoros die Überstülpung des Modells der alten Bundesrepublik auf die DDR betrieben. Die von Dr. Heinrich Niemann als Gutachter im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages im Jahre 1991 getroffene Feststellung: „Die Liquidierung der Polikliniken ist der gesundheitspolitische Sündenfall der Vereinigung“, ist ein auch heute noch zutreffendes Urteil. Zwar vollzog sich in der Bundesrepublik in den späten 1990er Jahren ein Wandel im ambulanten Bereich: Es wurde rechtlich möglich, im ambulanten Bereich als angestellter Arzt und angestellte Ärztin tätig zu sein, jedoch in den meisten Fällen als Beschäftigte einer privaten Einrichtung wie etwa in den seitdem in größerer Zahl entstandenen sogenannten Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Die MVZ sind aber eingebunden in Gesundheits- und Krankenkassensysteme, die weiterhin wesentlich von einer gewerblichen Ausrichtung geprägt sind. Damit werden solchen Strukturen enge Grenzen und feste Abhängigkeiten gesetzt, die eine tatsächliche Annäherung an das System der Polikliniken verhindern. Statt ein einheitliches und kooperatives System zu gewährleisten, arbeiten die MVZ autonom und unter dem Druck der Profitabilität.

6. Gesundheitsschutz in den Betrieben

Die Bedingungen des Gesundheitsschutzes im wirtschaftlichen Bereich zeugen neben der Poliklinik wohl mit am deutlichsten von der veränderten gesellschaftlichen Umgangsweise mit Fragen der Gesundheit. Welches Gewicht in der DDR die Frage hatte, wie aus medizinischer Sicht der Schutz der Beschäftigten in den Betrieben organisiert werden sollte, zeigt sich schon darin, dass der entsprechende SMAD-Befehl 234 von 1947 einige Wochen vor dem Befehl 272 zur ambulanten medizinischen Betreuung erfolgte: In allen Betrieben ab 200 Beschäftigten waren Sanitätsstellen, in den Betrieben mit über 5.000 Beschäftigten Betriebspolikliniken einzurichten. Für die Räume, Einrichtung und Betriebskosten waren die Betriebe verantwortlich, für die ärztliche Versorgung und medizinische Ausstattung die Sozialversicherung.

Schon hier wurde ein entscheidendes Prinzip angelegt, das den Gesundheitsschutz in den Betrieben in der DDR prägen sollte: Das Betriebsgesundheitswesen und damit die arbeitshygienische und arbeitsmedizinische Überwachung in den Betrieben war strukturell dem staatlichen Gesundheitswesen zugeordnet und unterstellt und sollte und konnte so unabhängig von den Betrieben wirken. Das Ziel war, alle Betriebe und damit alle Beschäftigten zu erfassen, um so einen umfassenden betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu erreichen. Der entscheidende Unterschied zur heutigen Praxis betriebsärztlicher Arbeit in kapitalistischen Ländern ist, dass mit ihr die Unternehmensinteressen, nicht die der Beschäftigten durchgesetzt werden. Nicht zuletzt die umfassende gesetzliche Absicherung der Beschäftigten in Fragen der Gesundheit, die von den Gewerkschaften umgesetzt und kontinuierlich geprüft wurde, zeigt, dass die Interessen der Werktätigen den Bereich der Wirtschaft bestimmten.

§2 (4) Das Arbeitsrecht ist darauf gerichtet, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen in den Betrieben planmäßig zu verbessern, insbesondere den Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft zu erhöhen, die soziale und gesundheitliche sowie geistig kulturelle Betreuung auszubauen und die Voraussetzungen für die sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung der Werktätigen zu erweitern. Es garantiert den Werktätigen die materielle Versorgung bei Krankheit, Invalidität und im Alter.

§74 (3) Der Betrieb hat planmäßig gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen an den Arbeitsplätzen zu vermindern und die Anzahl der Arbeitsplätze mit körperlich schweren sowie einseitig belastenden Arbeiten einzuschränken.

§201. (1) Der Betrieb ist verpflichtet, den Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft der Werktätigen vor allem durch die Gestaltung und Erhaltung sicherer, erschwernisfreier sowie die Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördernder Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

§207. Werktätige, die eine körperlich schwere oder gesundheitsgefährdende Arbeit übernehmen sollen, sind vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen entsprechend den Rechtsvorschriften ärztlich zu untersuchen. Das gleiche gilt für Werktätige, die eine Tätigkeit ausüben, für die die ständige gesundheitliche Überwachung in Rechtsvorschriften festgelegt ist. Die Untersuchungen sind für die Werktätigen kostenlos.

§293. (1) Die Kontrolle über den Gesundheits- und Arbeitsschutz in den Betrieben wird vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund durch die Arbeitsschutzinspektionen ausgeübt.

Eigens dafür zuständige Einrichtungen, die Betriebspolikliniken und

-ambulatorien und Betriebssanitätsstellen, mit insgesamt 19.000 Beschäftigten waren 1989 für den medizinischen Arbeitsschutz von etwa 7,5 Mio. Werktätigen in 21.550 Betrieben tätig. Das waren 87,4 % aller Berufstätigen der DDR. Etwa jeder siebente ambulante Arzt arbeitete hier. Zudem waren in diesem Bereich etwa 1.000 Fachärzte und ‑ärztinnen für Arbeitshygiene/Arbeitsmedizin sowie 1.200 für den medizinischen Arbeitsschutz weitergebildete Naturwissenschaftlerinnen und ‑wissenschaftler und Ingenieure tätig, so in den arbeitsmedizinischen Spezialabteilungen größerer Polikliniken, in den ärztlich geleiteten Arbeitshygieneinspektionen oder in Instituten. Zum Vergleich: in der BRD gab es bei gut viermal höherer Ärztezahl nur 1.169 Arbeitsmedizinerinnen und ‑mediziner.

Neben allgemeinen medizinischen Leistungen und den Tauglichkeits‑, Einstellungs- und Überwachungsuntersuchungen erfolgte eine gezielte Dispensairebetreuung für die Beschäftigten an exponierten Arbeitsplätzen, also an Arbeitsorten, die einer erhöhten Umweltbelastung ausgesetzt sind. Die Zurückdrängung von Berufskrankheiten und damit auch der Invalidisierung war ein Schwerpunkt. Die Eingrenzung von Arbeitsbelastungen wurde vorrangige Aufgabe. Dem diente auch die seit 1981 verschärfte Berichterstattungspflicht der Betriebe über Stand und Reduzierung exponierter Arbeitsplätze. Die große Beschäftigtengruppe im Verkehrswesen von etwa 500.000 Menschen wurde vom Verkehrsmedizinischen Dienst als eigenständige staatliche Struktur betriebsärztlich betreut.

Ein dem Ministerium unterstelltes Zentralinstitut für Arbeitsmedizin mit einer Klinik und Poliklinik für Berufskrankheiten, das aus dem Zentralinstitut für Sozial- und Gewerbehygiene hervorgegangen war, erforschte Fragen des medizinischen Arbeitsschutzes und fungierte als eine Leiteinrichtung. Nach 1990 wurde nur ein Bruchteil dieser Struktur erhalten trotz der Zusage des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahr 1990, dass das Institut „in einem geeinten Deutschland als leistungsfähige Einrichtung erhalten werden“ soll.

Parallel zum Zentralinstitut bestanden in den Bezirken und meisten Kreisen staatliche und fachärztlich geleitete Arbeitshygieneinspektionen, die die im Verantwortungsbereich liegenden Betriebe auf die Einhaltung der Normen und festgelegten Grenzwerte bei Schadstoffen oder anderen Belastungen zu kontrollieren hatten. Von den 7,5 Mio. betreuten Arbeitern und Angestellten befanden sich etwa 3,34 Mio. in arbeitsmedizinischer Dispensairebetreuung. Etwa ein Fünftel (1,69 Mio.) arbeiteten noch an Arbeitsplätzen, die durch Schadstoffe und Belastungen beeinträchtigt waren. Diese Faktoren reichten vom Lärm, schwerer körperlicher Arbeit, Vibrationen, chemischen Schadstoffen, Stäuben bis hin zu Hitzebelastung und wurden exakt fachlich aufgegliedert.

Gerade weil durch technologische Rückstände mancher Betriebe oder durch die auf Braunkohlenbasis erfolgende Energieversorgung mit der Staubbelastung die Exposition in der DDR nicht den technisch erreichbaren Stand hatte, war das Vorgehen der arbeitshygienischen Überwachung sehr wichtig und konfliktreich. Besonders galt es, sogenannte Ausnahmegenehmigungen für Grenzwertüberschreitungen zu reduzieren. Der langjährige Gesundheitsminister der DDR Ludwig Mecklinger beschreibt an diesem Sachverhalt ein Dilemma von Gesundheitspolitik, der durch äußere Faktoren, Abhängigkeiten und wirtschaftliche Anforderungen Grenzen gesetzt werden.

Neben Untersuchungen zu den Auswirkungen körperlicher Arbeit auf die physische Gesundheit wurde dem Gebiet der Arbeitspsychologie besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bedeutende Ergebnisse lieferte hier der Arbeitspsychologe Winfried Hacker. Hauptgegenstand seiner Forschung war die psychische Regulation der Arbeitstätigkeit vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Produktivitätssteigerung zur besseren Bedürfnisbefriedigung im Sozialismus. Arbeit sollte nach ihm so gestaltet werden, dass die Gesundheit der Arbeitenden nicht nur erhalten bleibt, sondern eine Persönlichkeitsentwicklung im Sinne eigenständiger Handlungsregulation (Einfluss, Entscheidungen etc.) ermöglicht. Von Hacker und seinem Team wurden daher Verfahren entwickelt, um potentiell gesundheits- und entwicklungsfördernde objektive Tätigkeitsmerkmale herauszustellen und die subjektiv wahrgenommene Auswirkung zu messen. Wenngleich Hackers Vorschläge noch nicht in größerem Maße in der Praxis umgesetzt werden konnten, setzte seine Forschung Maßstäbe in der Arbeitspsychologie, die auch außerhalb der DDR rezipiert wurde und wird – wobei unter kapitalistischen Bedingungen die Steigerung der Effektivität der Arbeitsabläufe und nicht die Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten entscheidendes Motiv ist.

In Anbetracht der heutigen unregulierten Verschärfungen von Arbeitsbedingungen hat eine komplette arbeitshygienische Überwachung ebenso wie eine gezielte und fachlich unabhängige betriebsärztliche Versorgung – trotz vieler Fortschritte in den Produktionsprozessen selbst – ihre Bedeutung nicht verloren. Neue Expositionen und neue Gesundheitsbelastungen, so im Zusammenhang mit digitalen Arbeitsplätzen, in der Landwirtschaft oder der Lebensmittelindustrie treten ebenfalls hervor. Die Erfahrungen der DDR bleiben dafür nicht nur gültig. Sie zeigen auch auf, dass es die Möglichkeit eines völlig anderen Umgangs mit dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz geben kann.

7. Konzept und Praxis des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes

In der DDR wurde ein Konzept und ein funktionierendes Netzwerk einer alle Kinder und Jugendlichen erreichenden medizinischen Betreuung entwickelt. Dazu gehörten neben den über 3.400 in Polikliniken, Ambulatorien, Arztpraxen und Kinderkliniken tätigen Kinderärztinnen und ‑ärzten, deren Zahl sich seit 1972 mehr als verdoppelt hatte, auch etwa 2.300 Kinderzahnärztinnen und ‑ärzte sowie 858 Schwangerenberatungsstellen und 9.700 Mütterberatungsstellen. Etwa 400 Jugendärztinnen und ‑ärzte leisteten in gesonderten Abteilungen vorbeugende Arbeit in Kindergärten und Schulen bis hin zur Berufsausbildung. Der Anteil dieser Berufsgruppen war deutlich größer als in der BRD. Damit bestimmte die DDR das internationale Niveau mit.

Der Kinder- und Jugendgesundheitsschutz konnte sich auf starke rechtliche Grundlagen in der Verfassung und einschlägige Gesetze stützen, etwa dem Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau von 1950, dem Familiengesetzbuch der DDR und dem Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem von 1965 sowie das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft als Beitrag zur Selbstbestimmung der Frau und einer selbstbestimmten Familienplanung von 1972. Die zügige Durchsetzung und verlässliche Kontrolle der Umsetzung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurde durch die in allen Betrieben und Institutionen tätige gewerkschaftliche Organisation des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) gewährleistet, etwa in Form von Verträgen zwischen Gewerkschaft und Betriebsleitung. Zudem regelten spezielle Rechtsverordnungen sehr genau die Aufgaben im Bereich des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes.

Das 1966 zunächst als Zentralstelle gegründete und bis 1973 ausgebaute Zentralinstitut für Hygiene des Kindes- und Jugendalters konnte eine auch international beachtete eigenständige wissenschaftliche Forschung zur Gesundheit, Entwicklung und Erziehung im frühen Kindesalter entwickeln und eine fachliche Leitfunktion ausüben. Es konnte erreicht werden, dass in der DDR, begonnen bei der Schwangerschaft, praktisch jedes Kind regelmäßig nicht nur ärztlich untersucht wurde, sondern bei Bedarf unmittelbar eine Behandlung oder spezielle Betreuung vermittelt bekam. Dies wurde ermöglicht durch eine Reihe von aufeinander abgestimmten Maßnahmen, darunter etwa regelmäßige Vorsorge- und Reihenuntersuchungen aller Kinder von der Geburt bis ins Erwachsenenalter, denen eine ebenso umfassende Arbeit in der Schwangerenberatung vorausging.

Auch die Entwicklung von Dispensaire-Programmen für all diejenigen Kinder, bei denen gesundheitliche Probleme oder Beeinträchtigungen festgestellt wurden, war eine dieser Maßnahmen und nicht zuletzt ein Programm für die Impfungen gegen Tuberkulose, Tetanus und die sogenannten Kinderkrankheiten wie Poliomyelitis, Masern oder Keuchhusten. Teil dieser Maßnahmen waren auch die Einbeziehung der gesundheitlichen, sozialen und gesellschaftlichen Anforderungen an die Kindereinrichtungen, vor allem an die Kinderkrippen, und die Erforschung der frühkindlichen Entwicklung, insbesondere der Adaptationsprozesse des Kindes an seine familiäre und soziale Umwelt und ihre praktische Berücksichtigung im Alltag der Arbeit mit den Eltern und in den Kinderkrippen.

Wie ernst diese Fragen genommen wurden, zeigen die Einrichtung und die Arbeitsweise der auch international herausragenden Kommissionen für Säuglings- und Kindersterblichkeit. Sie wurden schon 1957 ins Leben gerufen, um jeden Sterbefall kritisch auszuwerten und Lehren für die praktische Arbeit zu erkennen. Dieser Kommission gehörten verantwortliche Ärztinnen und Ärzte (Kinderärzte, Frauenärzte, Jugendärzte, Fürsorger) und andere Fachexpertinnen und ‑experten an. Es wurde rückhaltlos der Frage nachgegangen, ob jeder einzelne Todesfall nach Prüfung aller Unterlagen vermeidbar, bedingt vermeidbar und nicht vermeidbar war. Das verlangte eine fachlich konsequente, offene, möglichst umgehende Arbeitsweise. So konnten auch Schwachpunkte erkannt, praktische Veränderungen umgesetzt und Fragen an die Forschung gestellt werden. Diese bewährte Art von fallbezogener wissenschaftlicher Kommissionsarbeit wurde nach 1990 nicht weitergeführt. Der parallele Aufbau eines interdisziplinären, ergebnisreichen Forschungsprojekts zur Neugeborenenheilkunde (Neonatologie) und die Einrichtung des ersten Lehrstuhls für Neonatologie in Europa unterstreicht den Rang dieser Aufgaben in der DDR.

Doch der Kinder- und Jugendschutz beschränkte sich eben nicht nur auf medizinische Behandlungen, sondern wurde weiter gefasst. So wurden in der DDR aus historischen und medizinischen Gründen Kinderkrippen der Zuständigkeit des Gesundheits- und nicht des Volksbildungsministeriums unterstellt und betraf auch Kindergärten und Schulen, denen Kinder- und Jugendärztinnen und ‑ärzte fest zugeteilt waren, um Untersuchungen und Impfungen vorzunehmen. Als Kinderkrippe wurden und werden die Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Alter bis zu drei Jahren bezeichnet. In der DDR besuchten 1990 etwa 80 % der in Frage kommenden Kinder eine Krippe, bei den Kindergärten war dieser Grad noch höher. Dieses hohe Platzangebot war international einmalig. 1956 gab es für etwa 10 % der Kinder einen solchen Platz. Schrittweise wurden die Einrichtungen geschaffen. Sie ermöglichten den Frauen, einer Arbeit nachzugehen und sich auch ökonomisch selbständig zu entwickeln.

Der psychologisch und pädagogisch richtige Umgang mit den Kindern gehörte zu den Schwerpunkten der beruflichen Bildung der Krippenerzieherinnen. Jede Kinderkrippe und entsprechend jeder Kindergarten wurde regelmäßig einmal in der Woche von der zuständigen Kinderärztin oder dem zuständigen Kinderarzt besucht, fällige Impfungen durchgeführt, auffällige Kinder angesehen, mit der Krippenleiterin gegebenenfalls Rücksprachen mit den Eltern verabredet, sodass es einen stets aktuellen Kenntnisstand über die Einrichtung gab.

Mit den Kinderkrippen befasste sich regelmäßig eine der interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgemeinschaften innerhalb der Medizinischen Fachgesellschaft für Pädiatrie. Sie umfasste bis zu 150 Teilnehmer (Krippenerzieherinnen, Ärztinnen und Ärzte) und setzte sich mit wissenschaftlichen und praktischen Themen der Kinderkrippen auseinander, erarbeitete Vorschläge an die politischen Gremien, so für aktualisierte Rechtsvorschriften, und regte Modellprojekte an.

Die heutzutage zumeist den Eltern und dem Geldbeutel überlassene Kinderzahnpflege und Entwicklung eines gesunden Gebisses war durch regelmäßige Betreuungen in den Kindergärten und Schulen ebenfalls in den Kinder- und Jugendgesundheitsschutz integriert und erreichte mit fahrbaren Zahnarztambulanzen auch Kinder in ländlichen Gebieten. Die umfassende einheitliche gesundheitliche Versorgung war, neben anderen Faktoren des Bildungs- und Erziehungswesens der DDR, ein wichtiger Baustein dafür, die Entwicklung der Kinder unabhängig vom sozialen Status der Eltern zu ermöglichen.

7.1. Impfprophylaxe

Unbestritten sind die Erfolge der DDR bei der Impfprophylaxe. Aufbauend auf der 1874 im Deutschen Reich als Pflicht eingeführten Pockenschutzimpfung, wurde nach 1945 das Impfen in der DDR und der BRD rechtlich und praktisch unterschiedlich gehandhabt. In der DDR gab es, wie auch in anderen sozialistischen und westlichen Ländern, seit Beginn der 1950er Jahre Pflichtimpfungen für Kinder. In der Bundesrepublik wurden Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission ohne rechtliche Verbindlichkeit für die Bevölkerung ausgesprochen, die jedoch Ärztinnen und Ärzte durchzuführen hatten und bezahlt wurden. Der Einführung als Pflichtimpfung gingen sorgfältige Untersuchungen und Abwägungen voraus, einschließlich der Orientierungen der WHO. Der vom Gesundheitsministerium festgelegte Impfkalender wurde angepasst. Wichtige Impfungen, so gegen die Virusgrippe, blieben freiwillig. Es gab wie üblich Impfanforderungen und ‑verpflichtungen für bestimmte Berufe oder auch für Auslandsaufenthalte (Tropenmedizin).

Das Impfen der Kinder war in der DDR eingebettet in ihr Konzept des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes. Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollten, vorrangig aus religiösen Gründen, hatten nach intensiven Gesprächen eine Unterschrift zu leisten, mit welcher die Weigerung akzeptiert wurde. Die einheitliche Orientierung der Ärztinnen und Ärzte auf das Impfen in einem in der gesamten Gesellschaft verankerten Gesundheitssystem war gemeinsam mit dem ausführlichen aufklärenden Gespräch des Arztes oder der Ärztin der entscheidende Schlüssel für eine hohe Impfbereitschaft. Die Kontrolle und möglichst vollständige Erreichung des erforderlichen Durchimpfungsgrades gehörte zu den beruflichen und gesetzlichen Pflichten im Gesundheitsbereich, besonders der Kreisärztinnen und ‑ärzte und der jeweiligen Gesundheitsverwaltungen.