Revolutionäre, wenn sie sich erheben, kümmert nur die Liebe.

Der einundfünfzigste Newsletter (2020).

Liebe Freund*innen,

Grüße vom Schreibtisch des Tricontinental: Institute for Social Research.

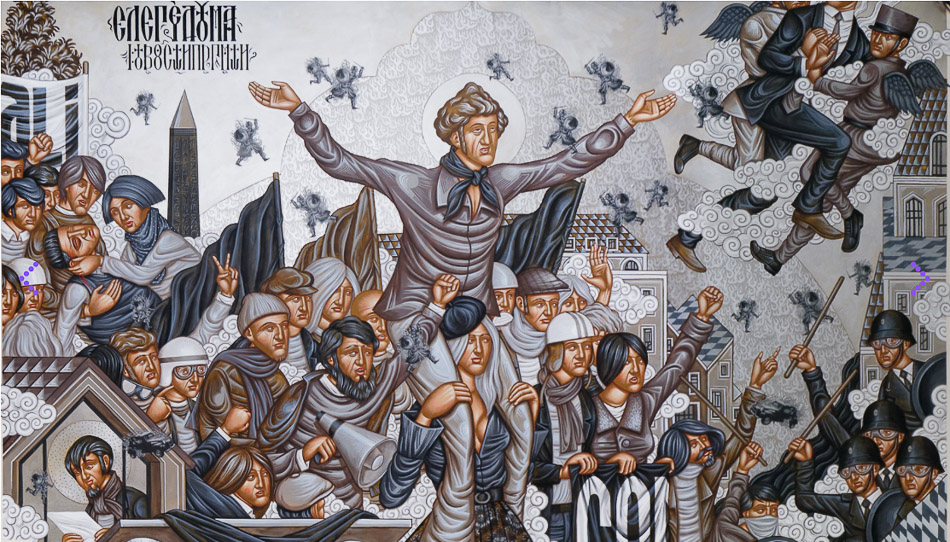

Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit sich ein Mann namens Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 in der tunesischen Stadt Sidi Bouzid selber in Brand setzte. Bouazizi, ein Straßenverkäufer, griff zu diesem extremen Schritt, nachdem Polizisten ihn schikaniert hatten, obwohl er nur versuchte, zu überleben. Wenig später versammelten sich Tausende von Menschen auf den Straßen der tunesischen Kleinstadt, um ihrem Ärger Luft zu machen. Ihr Aufstand schwappte bis in die Hauptstadt Tunis, wo Gewerkschaften, soziale Organisationen, politische Parteien und zivilgesellschaftliche Gruppen auf die Straßen marschierten, um die Regierung von Zine El Abidine Ben Ali zu stürzen. Die Demonstrationen in Tunesien inspirierten ähnliche Aufstände rund um das Mittelmeer, von Ägypten bis Spanien, und die Gesänge auf dem Kairoer Tahrir-Platz – ash-sha’b yurid isqat an-nizam («das Volk will das Regime stürzen») – drückten die Emotionen von Hunderten von Millionen aus.

Die Stimmung der auf die Strassen strömenden Menschen kann mit dem spanischen Begriff indignados beschrieben werden: entrüstet oder empört.

Sie waren da, um klarzumachen, dass ihre Hoffnungen von sichtbaren und unsichtbaren Kräften zerschlagen wurden. Die Milliardär*innen ihrer eigenen Gesellschaft und deren trautes Verhältnis zum Staat – trotz des globalen Abschwungs, der durch die Kreditkrise von 2007-08 ausgelöst wurde – waren offenkundig. Die Kräfte des Finanzkapitals, die die Fähigkeit der Regierungen (sofern sie dem Volk wohlgesonnen waren), eine humane Politik zu betreiben, ausgehöhlt hatten, waren schwerer auszumachen, aber nicht weniger verheerend in ihren Folgen.

Die Stimmung, die den Slogan «Stürzt das Regime» befeuerte, wurde von einer großen Mehrheit der Menschen geteilt, allesamt abgestumpft durch die Sinnlosigkeit des Wählens zwischen größeren und kleineren Übeln; diese Menschen suchten nun nach etwas, das über den Horizont solcher Wahlspiele hinausging, die so wenig Veränderung zu bringen schienen. Politiker*innen traten zu Wahlen an, indem sie das eine sagten, und dann das genaue Gegenteil taten, sobald sie an die Macht kamen.

In Großbritannien zum Beispiel richteten sich die Studierendenproteste, die im November-Dezember 2010 ausbrachen, gegen den Verrat der Liberaldemokratischen Partei was ihr Versprechen, die Studiengebühren nicht weiter zu erhöhen, anbelangte; egal, wen sie wählten, das Ergebnis war, dass die Menschen litten. Greece, France: now here too! («Griechenland, Frankreich, und jetzt auch hier!»), skandierten die Student*innen in Großbritannien. Sie hätten Chile hinzufügen können, wo die Student*innen (bekannt als los pingüinos, oder «die Pinguine») gegen Kürzungen im Bildungsbereich auf die Straße gingen; ihre Proteste würden im Mai 2011 wieder aufflammen, fast zwei Jahre lang andauern und als el invierno estudiantil chileno (der chilenische Studierendenwinter) bekannt werden. Im September 2011 schloss sich die Occupy-Bewegung in den Vereinigten Staaten dieser Welle der weltweiten Empörung an. Das war die Reaktion auf das Versagen der US-Regierung, die massenweisen Zwangsräumungen zu verhindern, die durch die Kreditkrise von 2007-08 ausgelöste Hypothekenkatastrophe entstand. «Der einzige Weg, den amerikanischen Traum zu leben», schrieb jemand an die Wände der Wall Street, «ist im Schlaf».

Stürzt das Regime war die Parole, denn der Glaube an das Establishment war geschwächt; man verlangte mehr vom Leben als das, was die neoliberalen Regierungen und die Zentralbanken boten. Aber es ging bei den Protesten nicht einfach nur darum, eine Regierung zu stürzen, denn die Erkenntnis, dass es sich nicht um ein Problem einer einzelnen Regierung handelte, war weit verbreitet: Das Problem war tiefer, es ging um die politischen Möglichkeiten, die der Gesellschaft offenstanden oder eben vorenthalten wurden. Mehr als eine Generation hatte Sparmaßnahmen verschiedenster Regierungen erlebt, sogar von sozialdemokratischen Regierungen, von denen sie hörten, dass die Rechte der reichen Anleihegläubiger – zum Beispiel – viel wichtiger seien als die Rechte der Gesamtheit der Bürger. Es war die Fassungslosigkeit darüber, dass scheinbar fortschrittliche Regierungen, wie die spätere Syriza-Koalition in Griechenland in 2015, ihr grundlegendes Versprechen, nicht mehr zu sparen, nicht einhalten konnten, die zu einer solchen Haltung führte.

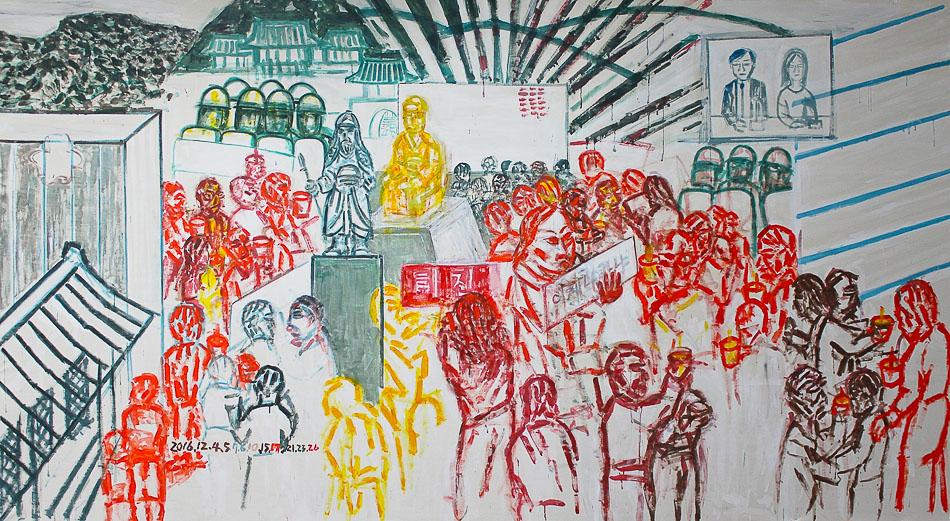

Der Aufstand hatte einen wahrhaft globalen Charakter. In Bangkok gingen am 14. März 2010 eine Million Menschen in Rothemden gegen einen Staat des Militärs, der Monarchie und der Geldelite auf die Straße; in Spanien marschierten am 15. Oktober 2011 eine halbe Million Indignados in den Straßen von Madrid. Die Financial Times nannte dies in einem einflussreichen Artikel «das Jahr der globalen Empörung», und einer ihrer führenden Kommentatoren schrieb, dass sich in dieser Revolte «eine international vernetzte Elite gegen einfache Bürger, die sich von den Gewinnen des Wirtschaftswachstums ausgeschlossen fühlen und wütend sind über die Korruption», ausspielt.

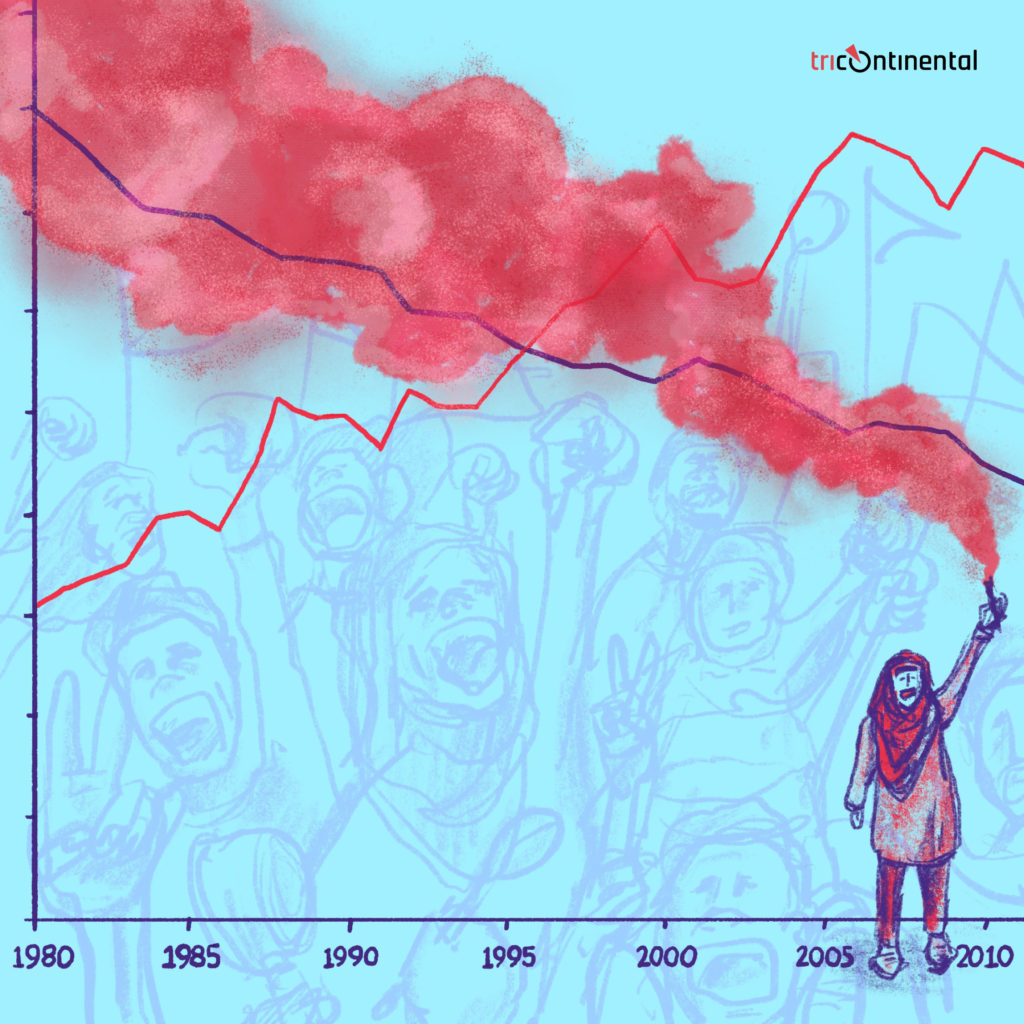

Ein Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom Oktober 2008 zeigte, dass zwischen den 1980er und den 2000er Jahren die Ungleichheit in jedem der zwanzig reichsten Länder der Welt, die Mitglied der OECD sind, zugenommen hatte. Die Situation in den Entwicklungsländern war katastrophal. Ein Bericht der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) aus dem Jahr 2008 zeigte, dass zwischen 1990 und 2004 der Anteil am nationalen Konsum des ärmsten Fünftels der Bevölkerung in den Entwicklungsregionen von 4,6 % auf 3,9 % gesunken war. Am gravierendsten war dies in Lateinamerika, der Karibik und in Subsahara-Afrika, wo das ärmste Fünftel der Bevölkerung lediglich 3 % des nationalen Konsums bzw. Einkommens ausmachte. Was auch immer an Geldern zusammengetragen wurde, um den Banken zu helfen, eine ernsthafte Krise im Jahr 2008 abzuwenden, führte nicht zu einer Einkommensumverteilung für die Milliarden von Menschen, deren Leben immer prekärer wurde. Dies war der Hauptauslöser für die Revolten in dieser Zeit.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es in all diesen Statistiken ein hoffnungsvolles Zeichen gab. Im März 2011 schrieb Alicia Bárcena, die Leiterin der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC), dass trotz der hohen Einkommensungleichheit die Armutsraten in der Region aufgrund der Sozialpolitik einiger Regierungen der Region gesunken seien. Bárcena dachte dabei an sozialdemokratische Regierungen wie in Brasilien unter Präsident Lula da Silva mit Programmen wie der Bolsa Familia oder linke Regierungen wie in Bolivien unter Präsident Evo Morales und Venezuela unter Präsident Hugo Chávez. Die Indignados in diesen Teilen der Welt waren in der Regierung vertreten und betrieben eine Agenda für die Menschen.

Wie schnell vergaßen die Reichen die «Demokratieförderung» zu loben und kehrten zur Sprache von Recht und Ordnung zurück. Sie schickten die Polizei und die F‑16, um öffentliche Plätze zu räumen und Länder mit Bombardierungen und Staatsstreichen zu bedrohen.

Der Arabische Frühling, der seinen Namen von den Revolten von 1848 in ganz Europa erhielt, wurde schnell kalt, als der Westen einen heißen Krieg zwischen regionalen Mächten (Iran, Saudi-Arabien und Türkei) mit den Epizentren in Libyen und Syrien förderte. Die Zerstörung des libyschen Staates durch den NATO-Angriff von 2011 brachte die Afrikanische Union ins Abseits, setzte alle Gespräche über den Afrique als Ersatzwährung für den französischen Franc und den US-Dollar aus und zog eine massive französische und US-amerikanische Militärintervention entlang der Sahelzone von Mali bis Niger nach sich.

Der innere und äußere Druck auf die Regierung in Syrien, begann 2011 und verschärfte sich 2012. Dies zersplitterte die arabische Einheit, die sich nach dem illegalen US-Krieg gegen den Irak 2003 zu entwickeln begonnen hatte; machte Syrien zur Frontlinie eines regionalen Krieges zwischen dem Iran und seinen Gegnern (Saudi-Arabien, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten); und verringerte die zentrale Bedeutung der palästinensischen Anliegen. In Ägypten sagte General Mohamed Ibrahim, Innenminister in einer neuen Regierung von Generälen, kalt: «Wir leben in einem goldenen Zeitalter der Einheit zwischen den Richtern, der Polizei und der Armee». Die nordatlantischen Liberalen stärkten den Generälen rasch den Rücken; im Dezember 2020 ehrte der französische Präsident Emmanuel Macron den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi – ein ehemaliger General – mit der Légion d’honneur, Frankreichs höchster Auszeichnung.

In Lateinamerika stiftete Washington unterdessen eine Reihe von Machenschaften an, um der so genannten «pinken Welle» Einhalt zu gebieten: Vom versuchten Putsch gegen die venezolanische Regierung im Jahr 2002, über den Staatsstreich in Honduras 2009 bis hin zum hybriden Krieg, der gegen jede progressive Regierung in der amerikanischen Hemisphäre von Haiti bis nach Argentinien geführt wurde. Ein Einbruch der Rohstoffpreise – vor allem des Ölpreises – brachte die wirtschaftliche Aktivität in der Hemisphäre zum Erliegen. Washington nutzte diese Gelegenheit, um finanziellen, diplomatischen und militärischen Druck auf die linken Regierungen auszuüben, von denen viele nicht standhalten konnten. Der Putsch gegen die Regierung von Fernando Lugo in Paraguay im Jahr 2012 war ein Vorbote für das, was 2016 gegen Präsidentin Brasiliens Dilma kommen sollte.

Jeder Funken Hoffnung, das wirtschaftliche und politische System zu verändern, wurde durch Krieg und Putsch und durch immensen Druck von Organisationen wie dem IWF ausgelöscht. Die alte Sprache der «Steuer- und Subventionsreform» und der «Arbeitsmarktreform» tauchte wieder auf, um die Versuche der Staaten zu ersticken, den Arbeitslosen und Hungernden zu helfen. Lange vor dem Coronavirus war die Hoffnung verkalkt und Fäulnis zur Normalität geworden, während Migrant*innen in den Meeren ertranken und in Konzentrationslagern saßen, während totes Geld über die Grenzen in Steueroasen verschwand (Offshore-Finanzzentren halten über 36 Billionen Dollar, eine astronomische Summe).

Ein Blick zurück zu den Aufständen vor einem Jahrzehnt erfordert, dass wir an den Türen ägyptischer Gefängnisse innehalten, wo einige der jungen Menschen, die wegen ihrer Hoffnungslosigkeit verhaftet wurden, weiterhin inhaftiert sind. Zwei politische Gefangene, Alaa Abdel El-Fattah und Ahmed Douma, riefen sich von Zelle zu Zelle zu, ein Gespräch, das als Graffiti for Two veröffentlicht wurde. Wofür haben sie gekämpft? «Wir kämpften für einen Tag, eines Tages, der ohne die erstickende Gewissheit enden würde, dass der morgige Tag eine Wiederholung werden würde, so wie sich alle Tage zuvor wiederholt hatten.» Sie suchten einen Ausweg aus der Gegenwart; sie suchten eine Zukunft. «Revolutionäre, wenn sie sich erheben», schrieben Alaa und Ahmed, «kümmert nur die Liebe».

In ihren Gefängniszellen in Kairo hören sie Geschichten von den indischen Bäuer*innen, deren Kämpfe eine ganze Nation inspiriert haben; sie hören vom streikenden Pflegepersonal aus so weit entfernten Ländern wie Papua-Neuguinea und den Vereinigten Staaten; sie hören von streikenden Fabrikarbeiter*innen in Indonesien und Südkorea; sie hören, dass der Verrat an den Palästinenser*innen und dem sahraurische Volk Proteste auf der ganzen Welt ausgelöst hat. Für ein paar Monate in den Jahren 2010–2011 geriet die «erstickende Gewissheit», dass es keine Zukunft gibt, ins Wanken; ein Jahrzehnt später suchen die Menschen auf den Straßen nach einer Zukunft, die mit der unerträglichen Gegenwart bricht.

Herzlich,

Vijay

Ich bin Tricontinental

Fernando Vicente Prieto

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Argentinien-Büro

Im letzten Jahr habe ich an den Berichten Nr. 5, 6, 7, 8 und 9 im Rahmen einer Beobachtung der Umstände in Lateinamerika und der Karibik (OBSAL) gearbeitet. Diese Analysen befassen sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Region sowie mit dem Fortbestehen der imperialistischen Offensive und ihrer Opposition, dem Volkswiderstand, der in den letzten Monaten wichtige Siege errungen hat. Im Moment sammle ich Informationen für den nächsten Bericht. Ich arbeitete auch an der Herausgabe der spanischen Ausgaben der Bücher Lenin 150, Mariátegui, The Veins of the South Are Still Open, Che, und Washington Bullets: A History of the CIA, Coups, and Assassinations.

Aus dem Englischen übersetzt von Claire Louise Blaser.