Lenin tanzte im Schnee, um die Pariser Kommune und die Sowjetrepublik zu feiern.

Der einundzwanzigste Newsletter (2021).

Liebe Freund*innen,

Grüße vom Schreibtisch des Tricontinental: Institute for Social Research.

Am 28. Mai 1871, vor einhundertfünfzig Jahren, brach die Pariser Kommune nach zweiundsiebzig Tagen zusammen. Die Arbeiter*innen von Paris hatten am 18. März die Kommune gegründet und damit die Welle des revolutionären Optimismus am Leben erhalten, die erstmals 1789 und dann wieder 1830 und 1848 an die Küsten Frankreichs schwappte. Der unmittelbare Anlass für die Kommune war der Sieg Preußens über Frankreich in einem aussichtslosen Krieg. Zwei Tage nachdem Kaiser Napoleon III. vor Helmuth von Moltke kapituliert hatte, gründeten die verunsicherten Generäle und Politiker in Paris die Dritte Republik (1870–1940). Aber diese Männer – wie General Louis-Jules Trochu (Präsident der Regierung der Nationalen Verteidigung, 1870–1871) und Adolphe Thiers (Präsident von Frankreich, 1871–1873) – konnten den Lauf der Geschichte nicht aufhalten. Die Pariser Bevölkerung schob sie beiseite und bildete eine eigene Regierung. Sie schufen, mit anderen Worten, die legendäre Pariser Kommune.

Alle Augen richteten sich auf Paris, obwohl Paris nicht der einzige Ort eines solchen Aufstandes von Arbeiter*innen und Handwerker*innen war. Die Messerschmiede von Thiers und die Seidenarbeiter*innen von Lyon übernahmen für kurze Zeit (in Thiers nur für Stunden) die Kontrolle über ihre Städte. Sie spürten, dass dem Scheitern der bürgerlichen Regierung mit einer Regierung der Arbeiter*innen begegnet werden musste. Ihre Ziele waren vielfältig, ihre Fähigkeit, sie durchzusetzen, unbeständig, aber was die Pariser Kommune mit den Aufständen in ganz Frankreich und mit vielen anderen auf der Welt verband, war der Anspruch, dass Seidenarbeiter*innen und Messerschmiede, Bäcker*innen und Weber*innen die Gesellschaft ohne die Führung der Bourgeoisie regieren könnten. Für die Pariser Arbeiterklasse war 1870 klar, dass die bürgerlichen Politiker und die Generäle sie in den Tod auf den Schlachtfeldern von Sedan geschickt hatten und – als sie dann vor den preußischen Forderungen kapitulierten – die Arbeiterklasse die Kosten des Krieges bezahlen ließen. Das ruinierte Frankreich musste von den Arbeiter*innen neu geschaffen werden.

Wenige Wochen nach der Niederlage der Pariser Kommune schrieb Karl Marx für den Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation ein kurzes Pamphlet über ihre Erfahrungen. Dieser Text, Der Bürgerkrieg in Frankreich, beurteilte den Aufstand als das, was er war, nämlich eine bemerkenswerte Demonstration der Möglichkeit einer sozialistischen Gesellschaft und der Bedeutung von eigenen staatlichen Strukturen für eine solche Gesellschaft. Marx, der die Irrungen und Wirrungen der Geschichte sehr gut verstand, erkannte, dass trotz des Massakers, das die Bourgeoisie bei der Rückeroberung von Paris anrichtete, die Dynamik, die mit der Revolution von 1789 begann und von der Pariser Kommune 1871 fortgeführt wurde, nicht aufzuhalten war: Die alten, aus der Vergangenheit ererbten Hierarchien und die neuen, vom Kapitalismus geschmiedeten Hierarchien waren mit dem demokratischen Geist unvereinbar.

Aus der Asche der Pariser Kommune würde sich das nächste Experiment sozialistischer Demokratie erheben, das wahrscheinlich scheitern würde, und daraus würde sich dann das nächste Experiment ergeben. Solche Experimente, die von der Internationale gefördert wurden, gingen aus den Widersprüchen der modernen Gesellschaft hervor. «Sie kann nicht niedergestampft werden durch noch soviel Blutvergießen», schrieb Marx. «Um sie niederzustampfen, müßten die Regierungen vor allem die Zwingherrschaft des Kapitals über die Arbeit niederstampfen – also die Bedingung ihres eigenen Schmarotzerdaseins.»

Die Pariser Kommune von 1871 bleibt für unsere politische Vorstellungskraft lebenswichtig, ihre Lehren sind ein notwendiger Teil unserer heutigen Prozesse. Deshalb haben sich siebenundzwanzig Verlage – von Indonesien über Slowenien bis Argentinien – zusammengetan, um das Gedenkbuch Pariser Kommune 150 herauszugeben (das am 28. Mai in achtzehn Sprachen aus fünfzehn Ländern zum Herunterladen verfügbar sein wird). Das Buch versammelt Marx’ Essay, Wladimir Lenins Diskussion dieses Essays (aus Staat und Revolution, 1918) und zwei erklärende Essays über den Kontext und die Kultur der Kommune von mir und Tings Chak, leitende Designerin und Forscherin am Tricontinental: Institute for Social Research.

Im Jahr 1918, am dreiundsiebzigsten Tag der Oktoberrevolution und der Sowjetrepublik, verließ Wladimir Lenin sein Büro im Smolny-Institut (Petrograd) und tanzte im Schnee. Er feierte, weil das sowjetische Experiment jenes der Pariser Kommune überdauert hatte. Fünf Tage später sprach Lenin auf dem Dritten Allrussischen Sowjetkongress und sagte, ihre Kommune habe die von Paris 1871 überdauert wegen der «günstigeren Umstände», unter denen die «russischen Soldaten, Arbeiter und Bauern die Sowjetregierung errichten konnten». Sie hatten den alten zaristischen Staatsapparat mit seinen Unterdrückungsmechanismen nicht beibehalten, sondern einen neuen Staat geschaffen, «der ihre Kampfmethoden in der ganzen Welt bekannt gemacht hatte». Dazu gehörte, die verschiedenen Schlüsselklassen in die «lange, mehr oder weniger schwierige Übergangsperiode», die der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft mit sich bringt, einzubeziehen. Jede Niederlage – die der Pariser Kommune 1871 und später die der UdSSR – dient als Schule für die arbeitenden Menschen. Jeder Versuch, den Sozialismus aufzubauen, erteilt uns Lektionen für unser nächstes Experiment. Deshalb bringen wir dieses Buch nicht am ersten Tag der Kommune, sondern am Tag ihrer Niederlage heraus, einem Tag des Nachdenkens über die Kommune selbst und über die Lehren, die aus ihr zu ziehen sind.

Paris Commune 150 ist die jüngste Arbeit einer informellen Gruppe namens International Union of Left Publishers (IULP), die aus einem Gespräch in Neu-Delhi unter linken Verleger*innen in Indien hervorgegangen ist. Wir haben Anfang 2019 beschlossen, den Angriffen auf linke Autoren und Verleger entgegenzuwirken, indem wir einen Tag begehen, an dem wir die Beiträge roter Bücher feiern. Gemeinsam mit zwei Verlagen aus Südamerika (dem brasilianischen Expressão Popular und dem argentinischen Batalla de Ideas) riefen wir zu öffentlichen Lesungen des Kommunistischen Manifests am 21. Februar auf, dem Tag seiner Veröffentlichung im Jahr 1848. Da der 21. Februar auch der Internationale Tag der Muttersprache ist, haben wir die Menschen aufgefordert, das Manifest in ihren eigenen Sprachen zu lesen. In den Jahren 2020 und 2021 kamen Zehntausende Menschen öffentlich und online zusammen, um den Tag des roten Buches zu begehen, indem sie das Manifest lasen und über diesen lebendigen Text diskutierten. Wir hoffen, dass dieser Tag, wie der 1. Mai, Teil des kulturellen Kalenders der sozialen Bewegungen und der Massenorganisationen wird.

Die gemeinsame Erfahrung des Tag des roten Buches 2020 regte unsere Verlagsgruppe zu weiteren Projekten an, wie der gemeinsamen Herausgabe von besonderen Büchern. Die IULP hat bisher vier dieser gemeinsamen Bücher herausgegeben, zusätzlich zu Pariser Kommune 150:

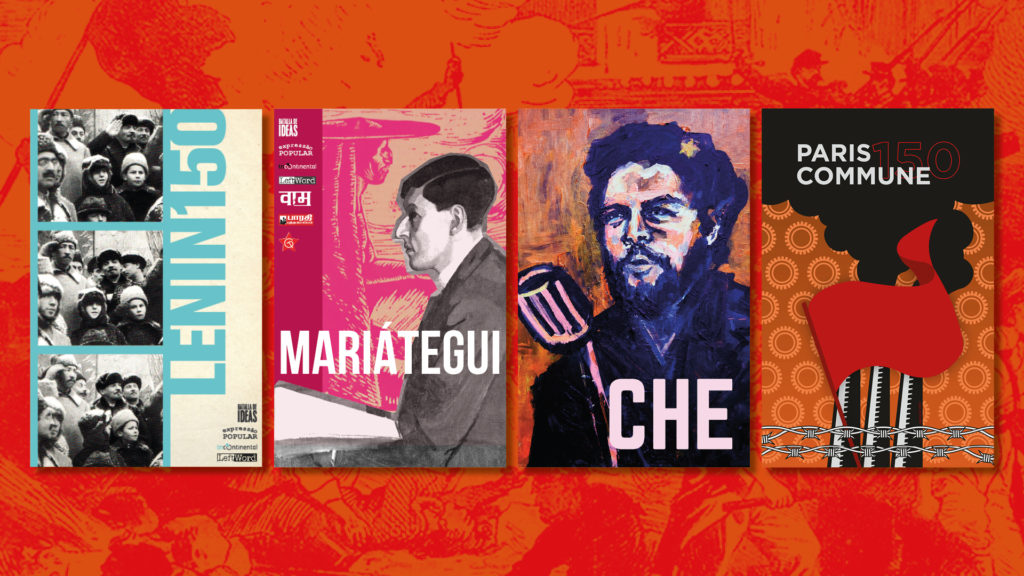

- Lenin 150. Am 22. April 2020, dem 150. Geburtstag Lenins, haben drei Verlage (Batalla de Ideas, Expressão Popular und LeftWord Books) zusammen mit Tricontinental: Institute for Social Research eine Reihe von Texten Lenins sowie Wladimir Majakowskis Gedicht an Lenin aus dem Jahr 1924 und einen einleitenden Essay zusammengestellt, die auf Englisch, Portugiesisch und Spanisch erschienen sind.

- Mariátegui. Am 14. Juni 2020, dem Geburtstag des peruanischen Marxisten José Carlos Mariátegui, versammelten sechs Verlage (zu den bereits erwähnten gesellten sich zusätzlich Bharathi Puthakalayam, Chintha Publishers und Vaam Prakashan) drei großartige Essays von Mariátegui in einem Buch mit einer Einführung des brasilianischen Marxisten Florestan Fernandes und einem Vorwort von Lucía Reartes und Yael Ardiles von der José Carlos Mariátegui Schule.

- Che. Am 8. Oktober 2020, dem Tag der Ermordung von Ernesto «Che» Guevara, kamen zwanzig Verleger zusammen, um eine Neuauflage zweier zentraler Essays von Che («Der Mensch und der Sozialismus in Kuba» und «Botschaft an die Trikontinentale») sowie Essays von María del Carmen Ariet García (Forschungskoordinatorin, Zentrum für Che-Guevara-Studien) und Aijaz Ahmad (Senior Fellow, Tricontinental: Institute for Social Research) herauszubringen.

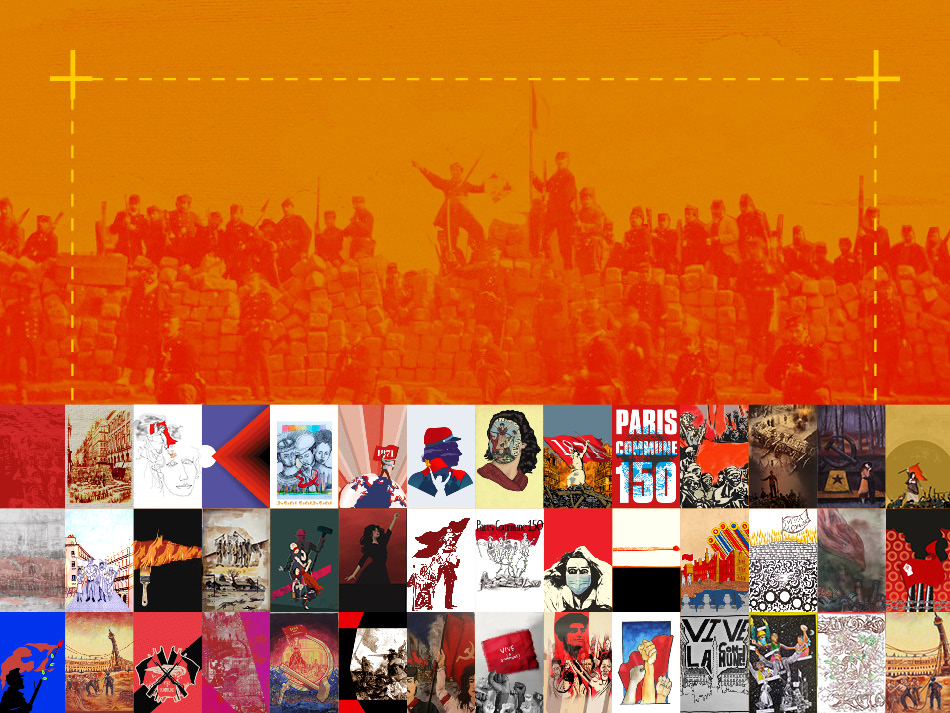

Jeder der Verlage verwendete für diese Bücher das gleiche Cover. Für Paris Kommune 150 rief die Kunstabteilung zu einem Cover-Wettbewerb auf; einundvierzig Künstler aus fünfzehn Ländern reichten Arbeiten für das Cover ein. Wir veranstalten eine Online-Ausstellung der einundvierzig eingereichten Arbeiten, fast so viele wie die siebenundvierzig Künstler*innen, die sich 1871 in der Kommune versammelten, um den Künstlerverband zu gründen.

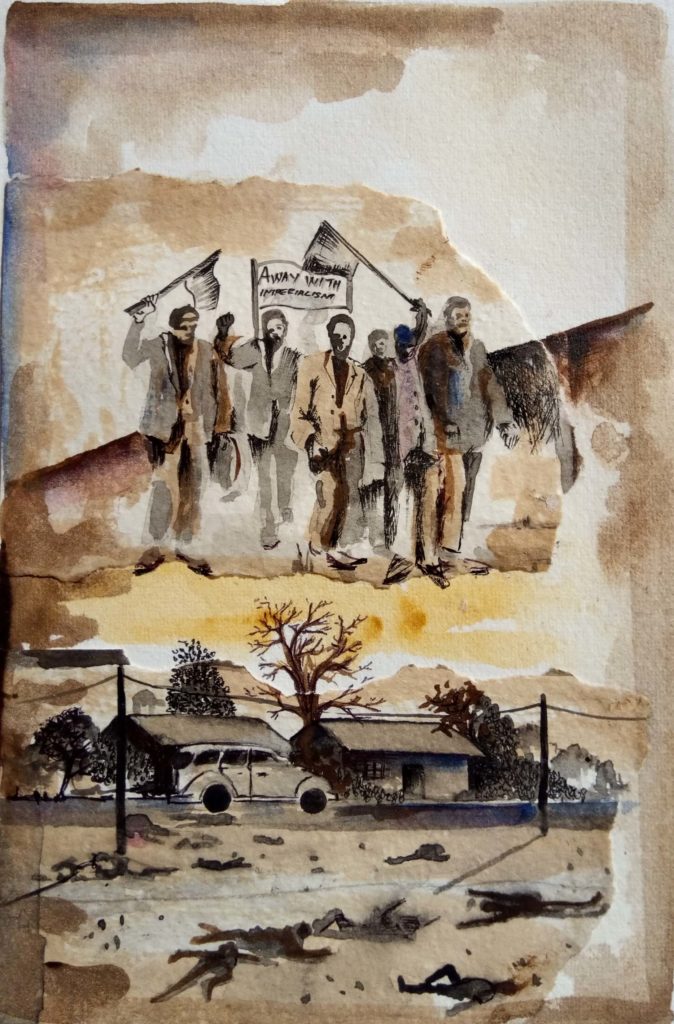

Zwei Bilder erschienen uns als besonders angemessen für das Buch: Das Titelbild stammt von dem kubanischen Künstler Jorge Luis Rodríguez Aguilar, Leiter der Abteilung für Grafik und digitale Kunst an der Nationalen Akademie der Schönen Künste San Alejandro in Havanna. Das Rückencover stammt von Junaina Muhammed aus Kerala von der Students Federation of India und dem Young Socialist Artists collective. Es ist passend, dass die Künstler*innen aus Kuba und aus Kerala stammen, zwei Orte, an denen das Experiment der Kommune blüht.

Nicht lange nach der Pariser Kommune kam es zu Aufständen in den französischen Kolonien Algerien und Neukaledonien. An beiden Orten spielte das Beispiel der Pariser Kommune eine entscheidende Rolle. Mohammed el-Mokrani, der den Aufstand der Araber*innen und Kabyl*innen im März 1871 anführte, und Ataï, der 1878 den Aufstand der Kanak*innen in Neukaledonien anführte, sangen die Lieder der Kommunard*innen, nur um dann den Kanonen der Franzosen zu erliegen. Louise Michel, die wegen ihrer Beteiligung an der Pariser Kommune in Neukaledonien inhaftiert war, riss ihr rotes Tuch in Stücke und teilte sie mit den kanakischen Rebellen. Über die Geschichten der Kanak schrieb sie:

Der Geschichtenerzähler der Kanak, wenn er gutgelaunt ist, wenn er nicht hungrig ist und wenn die Nacht schön ist, fügt einer Geschichte weitere hinzu, und andere nach ihm fügen weitere hinzu, und dieselbe Legende geht durch verschiedene Münder und verschiedene Stämme und wird manchmal etwas völlig anderes als das, was sie am Anfang war.

Wir erzählen die Geschichte der Pariser Kommune so, wie die Kanak ihre Geschichten erzählten: Die Legende wächst aus den zweiundsiebzig Tagen, weitet sich auf die Sowjets und die Guangzhou-Kommune von 1927 aus und wird zu etwas völlig anderem, noch andersartigerem und noch schönerem.

Der Kommune kommt in unserer Zeit eine elektrisierende politische Bedeutung zu. In Venezuela waren die in den Barrios («Quartieren») geschmiedeten Kommunen zentral für die Konstituierung neuer Ideen und materieller Kräfte, die die Gesellschaft vorantreiben. In Südafrika ist die Landbesetzung eKhenena («Kanaan») in Durban, die anhaltender Repression ausgesetzt ist, eine Kommune, in der demokratische Selbstverwaltung soziale Dienste bereitgestellt, landwirtschaftliche Projekte eingerichtet und eine politische Schule gebaut hat, die von Aktivist*innen im ganzen Land genutzt wird.

Herzlichst,

Vijay

Aus dem Englischen von Claire Louise Blaser.