Eine kleine Hoffnung, die nicht aus Miami kommt.

Der sechzehnte Newsletter (2021).

Liebe Freund*innen

Grüsse vom Schreibtisch des Tricontinental: Institute for Social Research.

Nach zwanzig Jahren werden die US-amerikanische Regierung – und die Streitkräfte der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) – aus Afghanistan abziehen. Sie haben gesagt, dass sie aus zwei Gründen gekommen waren: um al-Qaida zu zerstören, die am 11. September 2001 einen Angriff auf die Vereinigten Staaten verübt hatten, und um die Taliban zu vernichten, die al-Qaida eine Operationsbasis gegeben hatten. Nach erheblichen Verlusten an Menschenleben und der fortgesetzten Zerstörung der afghanischen Gesellschaft ziehen die USA – wie schon 1975 aus Vietnam – als Verlierer ab: al-Qaida hat sich in verschiedenen Teilen der Welt neu gruppiert, und die Taliban stehen kurz davor, in die Hauptstadt Kabul zurückzukehren.

Der Sprecher des afghanischen Parlaments, Mir Rahman Rahmani, mahnt, dass sich das Land im Begriff befindet, erneut in einen Bürgerkrieg abzurutschen. Dies würde für Afghanistan eine Rückkehr zu dem furchtbaren Konflikt bedeuten, der von 1992 bis 2001 währte. Nach Berechnungen der Vereinten Nationen ist die Zahl der zivilen Opfer im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 29% gestiegen, während die Anzahl der getöteten Frauen um 37% stieg. Es ist unklar, ob es weitere Gespräche zwischen den Taliban, der afghanischen Regierung von Präsident Ashraf Ghani, den Türken, den Kataris, den USA und den Vereinten Nationen geben wird. Afghanistan steht vor einer neuen Welle der Gewalt, deren Auswirkungen sich mit den Worten des Dichters Zarlasht Hafeez treffend beschreiben lassen:

Das Leiden und der Kummer, diese schwarzen Abende,

Augen voller Tränen und Zeiten voller Trauer

Diese ausgebrannten Herzen, das Töten der Jugend,

Diese unerfüllten Erwartungen und enttäuschten Hoffnungen der Jungvermählten

Afghanische Frauen «retten», die Sache der Menschenrechte voranbringen: Diese Worte sind nach zwei Jahrzehnten bedeutungslos geworden. Wie Eduardo Galeano es ausdrückte: «Jedes Mal, wenn die USA ein Land ‘retten’, verwandeln sie es entweder in ein Irrenhaus oder einen Friedhof».

Die US-Regierung schätzt, dass dieser Krieg, der bald in sein zwanzigstes Jahr gehen würde, der längste US-Krieg der Neuzeit ist (der Einsatz der USA in Vietnam dauerte vierzehn Jahre, von 1961 bis 1975). Doch dieser Krieg in Afghanistan ist nicht der längste Krieg, den die Regierung der Vereinigten Staaten führt. Es gibt zwei US-Kriege, die noch andauern: ein Krieg gegen die Demokratische Volksrepublik Korea oder DVRK (seit August 1950) und gegen Kuba (seit September 1959). Keiner dieser Konflikte ist beendet, da die USA weiterhin Hybridkriege sowohl gegen die DVRK als auch gegen Kuba führen. Ein hybrider Krieg bedarf nicht zwingend des vollen Arsenals eines Militärs, um aktiv zu sein; es ist ein Krieg, der durch die Kontrolle von Informationen und Finanzströmen sowie durch den Einsatz von Wirtschaftssanktionen und illegalen Mitteln wie Sabotage geführt wird. Zweifellos werden die längsten und noch andauernden Kriege der USA gegen Korea und Kuba geführt.

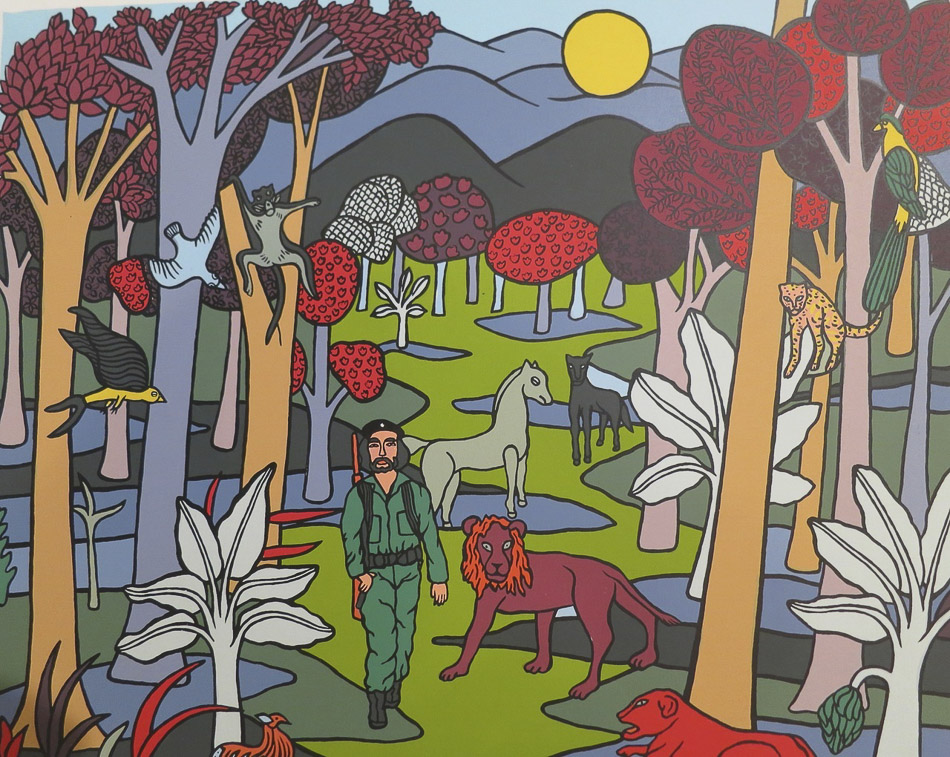

Vor sechzig Jahren, am 17. April 1961, landete Brigade 2506 der CIA in der kubanischen Playa Girón («Schweinebucht»). Damals leistete das kubanische Volk Widerstand wie es sich die folgenden sechs Jahrzehnte gegen den hybriden Krieges wehrt, dem seine souveränen revolutionären Prozesse ausgesetzt sind. Kuba hat die Vereinigten Staaten nie bedroht; es hat nie gegen die UN-Charta von 1945 verstoßen. Die Vereinigten Staaten hingegen haben das kubanische Volk routinemäßig bedroht. Im Oktober 1962, als die Sowjets eine Raketenabwehr schickten, um Kuba zu schützen, plante General Maxwell Taylor, der Chef der US Joint Chiefs of Staff, eine groß angelegte Invasion. In diesem inzwischen öffentlich zugänglichen Memorandum wies Taylor darauf hin, dass ein solches militärisches Unterfangen aufgrund der Entschlossenheit der Kubaner*innen, ihr Land und ihr politisches Projekt zu schützen, zu 18.500 Opfern auf Seiten der USA führen könnte. Der Plan war, die alte kubanische Oligarchie, die in Miami Zuflucht gesucht hatte, wieder zu etablieren und Kuba in ein Gangsterparadies zurückzuverwandeln.

Nachdem die kubanische Regierung im November 1975 Truppen zur Unterstützung des nationalen Befreiungsprojekts in Angola entsandt hatte, erklärte US-Außenminister Henry Kissinger am 24. März 1976 seinem Team: «Wenn wir entscheiden, militärische Macht einzusetzen, muss es gelingen. Es darf keine halben Sachen geben – wir würden nicht dafür belohnt werden, militärische Macht in Maßen einzusetzen. Sollten wir uns für eine Blockade entscheiden, muss sie rücksichtslos, schnell und effizient sein». Die USA planten, den Hafen von Havanna zu verminen und Kubas Städte zu bombardieren. «Ich denke, wir werden Castro zerschlagen müsse», sagte Kissinger zu US-Präsident Gerald Ford. Ford antwortete: «Ich stimme zu». Das war die Haltung der US-Regierung 1961 und ist sie noch heute.

Bevor er im Januar 2021 seine Amtszeit beendete, setzte US-Präsident Donald Trump Kuba auf die von der US-Regierung geführte Liste der «staatlichen Terrorismus-Sponsoren». Fünfundsiebzig Abgeordnete forderten seinen Nachfolger Präsident Joe Biden auf, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Am 16. April erklärte Bidens Pressesprecherin Jen Psaki, dass «eine Änderung der Kuba-Politik oder weitere Schritte derzeit nicht zu den obersten außenpolitischen Prioritäten des Präsidenten gehören». Mit anderen Worten: Biden setzt Trumps Politik passiv fort. Diese wird ihm von republikanischen Senatoren wie Marco Rubio und Rick Scott aus Florida und Senator Ted Cruz aus Texas (sowie dem demokratischen Senator Robert Menendez aus New Jersey) diktiert. Biden hat sich dafür entschieden, diese grausame, sechs Jahrzehnte währende Politik fortzusetzen, die das kubanische Volk erstickt.

Unmittelbar nach der kubanischen Revolution von 1959 machte die US-Regierung deutlich, dass sie ein souveränes Kuba kaum 145 Kilometer vor der Küste Floridas nicht dulden würde. Kubas Verpflichtung, Menschen über Profit zu stellen, ist eine permanente Enthüllung der Heuchelei der US-amerikanischen Machthaber*innen. Dies wurde einmal mehr während dieser Pandemie deutlich, bei der die Infektions- und Todesraten pro Million in den USA auffallend höher sind als in Kuba (die jüngsten Zahlen zeigen, dass die USA 1.724 Todesfälle pro Million zu verzeichnen haben, während Kuba bei 47 Todesfällen pro Million liegt). Während sich die USA im Impfstoff-Nationalismus verschanzten, setzte Kubas Ärzt*innen der Henry Reeve Brigade ihre Arbeit unter den Ärmsten der Welt fort (wofür sie den Friedensnobelpreis verdient haben).

Nachdem es den USA nicht gelungen war, erfolgreich in Kuba einzumarschieren, beharrten sie auf einer strengen Blockade gegen die Insel. Nach dem Fall der UdSSR, die es Kuba ermöglicht hatte, die Blockade zu umgehen, versuchten die USA, ihren Druck auf die Insel zu erhöhen. US-Gesetzgeber*innen zielten mit dem Cuban Democracy Act (1992) und dem Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (1996) auf Kubas Wirtschaft ab – zwei Gesetze mit Namen, die der darin enthaltenen Wörter unwürdig sind. Seit 1992 stimmte die UN-Vollversammlung mit überwältigender Mehrheit für die Beendigung dieser Blockade durch die Vereinigten Staaten. Eine Gruppe von Sonderberichterstatter*innen des UN-Menschenrechtsrates verfasste eine Erklärung, in der sie die USA aufforderten, diese Maßnahmen aufzuheben, die Kubas Anstrengungen zur Bekämpfung der Pandemie zusätzlich erschwert haben.

Die kubanische Regierung berichtete, dass Kuba zwischen April 2019 und März 2020 aufgrund der Blockade 5 Milliarden US-Dollar an potenziellem Handel verloren hat; in den vergangenen annähernd sechs Jahrzehnten hat das Land insgesamt einen Verlust von 144 Milliarden US-Dollar erlitten. Nun hat die US-Regierung die Sanktionen gegen Reedereien verschärft, die Öl auf die Insel bringen. Der Befehlshaber des US-Südkommandos, Admiral Craig Faller, bezeichnete Kubas medizinischen Internationalismus als einen «zerstörerischen Einfluss in der Region». In Washington herrscht Grausamkeit.

Weit weg von der Verbitterung der US-Regierung hielten die kubanischen Kommunist*innen ihren achten Parteitag ab, auf dem darüber diskutiert wurde, wie die staatlichen Unternehmen verbessert werden können und wie man innovativ sein kann, um die Bestrebungen des kubanischen Volkes zu realisieren. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Inés María Chapman sagte, dass die Parteimitglieder in ihren Gemeinden aktiv sein müssen, um den Sozialismus aufzubauen und zu verteidigen. Rafael Santiesteban Pozo, Präsident der Nationalen Vereinigung der Kleinbäuerinnen und ‑bauern, sagte, dass die Werktätigen mit den vorhandenen Ressourcen mehr produzieren müssen. Der Minister für Wirtschaft und Planung, Alejandro Gil, wies auf die Notwendigkeit größerer Effizienz des staatlichen Unternehmenssystems hin, er betonte, wie wichtig die Förderung und Verbreitung von Selbständigkeit und Genossenschaften sei.

Das sind seriöse Leute, die die Probleme erkennen, sich aber nicht von ihnen überwältigen lassen; sie sind Teil eines Projekts, das seit 1959 gegen ungeheure Widerstände für die Verteidigung seiner Souveränität gekämpft hat. Niederlage ist nicht Teil ihres Wortschatzes. Im Gegensatz zu den giftigen Plänen der US-Regierung und der in Miami ansässigen kubanischen Oligarchie, sind ihre Pläne hoffnungsvoll.

Auf dem Parteitag trat Raúl Castro von seinem Amt zurück. Castro, einer der ursprünglichen kubanischen Revolutionär*innen, war wegen seiner Rolle im Moncada-Aufstand von 1953 inhaftiert. Nach seiner Freilassung ging er mit seinem Bruder Fidel nach Mexiko und kehrte dann auf der Granma zurück, um die Rebellion gegen den von den USA unterstützten Diktator Fulgencio Batista anzuführen. Nach dem Triumph der Revolution diente Castro in der Regierung und als Führungskraft in der Kommunistischen Partei, die er an der Seite von Fidel und anderen durch die schwierige Sonderperiode (1991–2000) führte und die er auch nach Fidels Tod im Jahr 2016 weiter leitete. Sein stiller Beitrag zur Verteidigung und Ausarbeitung der kubanischen Revolution war immens.

Nach dem Angriff auf Playa Girón durch die CIA schrieb der spanische Dichter Jaime Gil de Biedma ein Gedicht über Kuba mit dem Titel «Während der Invasion» (im Sammelwerk Moralidades, 1966). Der venezolanische Dichter Diego Sequera hat dieses Gedicht für uns übersetzt, anlässlich des 60. Jahrestages der Niederlage der USA an besagten Stränden:

Die Morgenzeitung liegt offen

auf dem Tischtuch. Die Sonne glänzt in den Gläsern.

Mittagessen in dem kleinen Restaurant,

ein Arbeitstag.

Die Meisten von uns bleiben still. Jemand spricht mit gedämpfter Stimme;

dies sind Gespräche mit besonderem Leid

über die Sachen, die stets geschehen und

die nie enden, oder denn in Schmach enden.

Ich glaube, um diese Tageszeit geht in Ciénaga die Sonne auf;

noch ist nichts entschieden, der Kampf endet nicht,

und ich suche in den Nachrichten ein bisschen Hoffnung, die nicht aus Miami kommt.

Oh Kuba, im fernen Morgenrot der Tropen

wenn die Sonne brennt und die Luft klar ist:

möge dein Land Panzer sähen und dein kaputter Himmel

von den Flügeln der Flugzeuge verdunkelt sein.

Auf deiner Seite sind die Zuckerrohr-Menschen,

der Straßenbahn-Mann, die Leute der Restaurants,

die Tausenden von uns, die heute in der Welt Ausschau halten

nach einem bisschen Hoffnung, die nicht aus Miami kommt.

Hoffnung kommt von der warmen Sonne Kubas.

Herzlichst,

Vijay

Ich bin Tricontinental

Suzie Gilbert — Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Ich bin neu bei Tricontinental und freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team Menschen international zusammenbringen – durch besondere Veranstaltungen, durch Netzwerke von Forschungsinstituten und Verlagen und die Förderung von (manchmal ungewöhnlichen) kreativen Allianzen. In diesen düsteren Zeiten interessiert mich, wie wir uns durch Internationalismus genährt und gestützt fühlen können – ob Nachrichten aus Kerala, der Meldung von Lulas Rückkehr, einem Gegennarrativ zu China (z.B. über Klimapolitik) oder der Arbeit um die Solidarität für Assange. Bevor ich zu Tricontinental kam, habe ich Dokumentarfilme mitproduziert, darunter ‘South of the Border’, ‘Castro in Winter’ und ‘The Untold History of the United States’, und verschiedene lateinamerikanische Solidaritätskampagnen organisiert. Mit meiner Erfahrung im Breich Film und Kommunikation kann ich Tricontinetal’s kulturelle Kooperationen im Kampf der Ideen voranbringen.

Aus dem Englischen von Claire Louise Blaser.